编著按:2000年7月,国家民委组织有关专家学者开展了“中国人口较少民族经济和社会发展调查研究”,由这项调查研究引发了政府制定扶持人口较少民族发展的具体政策,并连续制定多个五年专项发展规划,实施具体帮扶项目,取得了非常显著的经济效果和社会影响。今年,这项调研活动已过去了20年。为了纪念这次具有深远意义的研究活动,研究和总结历史经验,我们选编了项目组织者和参与者王铁志老师的部分文章,形成“中国人口较少民族经济和社会发展调查研究”的历史回顾系列文章,为关心这项研究活动的同仁们提供参考。

2000年7月,国家民委组织有关专家学者开展了“中国人口较少民族经济和社会发展调查研究”,这项研究成果很快转化为政府决策,连续制定和实施了扶持人口较少民族发展的多个国家级5年专项发展,同时也带动一些专家学者参与人口较少民族研究活动。把人口较少民族作为一个单独类型进行集中研究,这在中国还是首次。人口较少民族有那些特点,本文试就这一问题进行探讨。

对人口较少民族的人口分布和发展现状进行简要分析,可以发现他们具有以下特点:

一、人口总数比较少

中国人口较少民族的范围,在2000年开展调查时划定在人口10万人以下的民族。这些民族包括鄂伦春族、赫哲族、塔塔尔族、塔吉克族、保安族、裕固族、撒拉族、阿昌族、德昂族、布朗族、鄂温克族、乌孜别克族、俄罗斯族、怒族、独龙族、普米族、京族、毛南族、门巴族、珞巴族、基诺族、高山族等22个少数民族。其中人口在一万人以下的有塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、高山族等7个民族,人口在五千人以下的有高山族、塔塔尔族、赫哲族、珞巴族等4个民族。这些民族种类虽多,但各民族人口加起来仅有63万人,约占全国人口总数的0.05%。

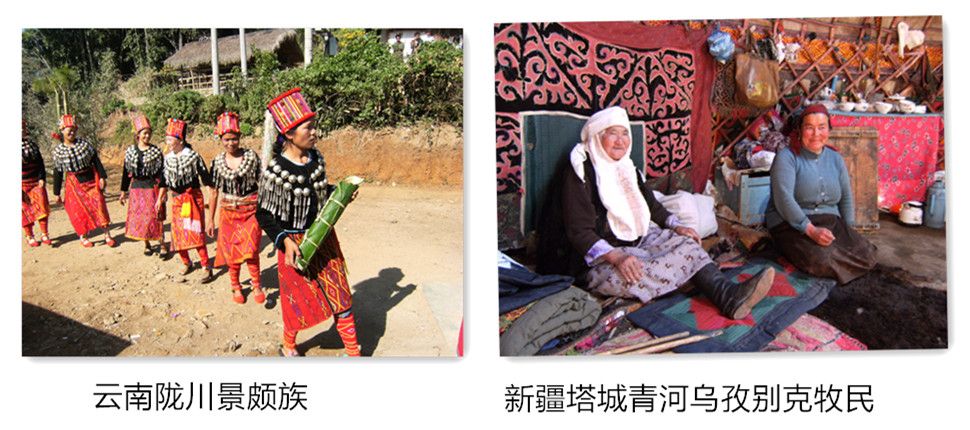

2011年,国家民委发布的经国务院同意的《扶持人口较少民族发展规划(2011-2015年》,扩大了扶持人口较少民族的范围,把人口10万人以上但在30万人以下的景颇族、达斡尔族、柯尔克孜族、锡伯族、仫佬族、土族6个民族纳入扶持范围,因此,此后所讲的人口较少民族包括28个民族。根据2000年全国第五次人口普查的统计数据,这28个人口较少民族总人口为169.5万人,约占全国总人口的0.134%。

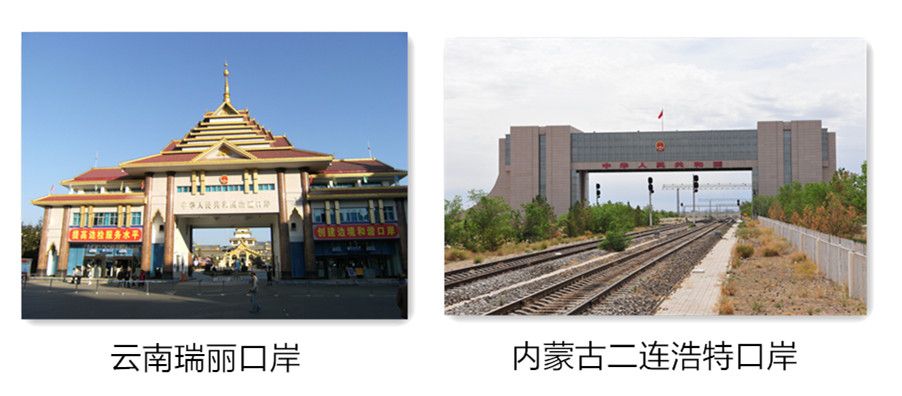

二、大多分布在边境一带

在28个人口较少民族中,除毛南族、仫佬族、保安族、裕固族、撒拉族、土族外,其他民族大都分布在边境线附近,绝大部分都与国外相同民族相邻而居。如中国的俄罗斯族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、塔塔尔族、乌孜别克族、撒拉族在俄罗斯或中亚五国分别被称为俄罗斯人、奥罗奇人、埃文克人、那乃人、鞑靼人、乌兹别克人、撒鲁尔人;中国的京族与越南主体民族越族为同一民族;中国的德昂族、独龙族在缅甸被称为崩龙人、日旺人。此外,中国的布朗族、阿昌族以及门巴族、珞巴族在境外相邻地区也有一些分布。

许多跨界民族,在国外分布的人口多于国内。有的民族如京族、乌孜别克族、俄罗斯族等,国外的人口有几千万甚至几亿。这些民族人口虽少,但所处的地理位置和对外影响非常重要。如中国的德昂族基本沿国境线分布,与境外的德昂族(崩龙族)相邻而居。据了解,境外德昂族有88万多人,其中缅甸有70万人,柬埔寨有16~17万人,老挝有3000多人,越南有5000多人,泰国清迈有1万多人,其人数远远多于中国的德昂族人数。境外德昂族有许多是100多年前从中国迁徙出去的,他们与中国德昂族不仅存在历史文化联系,有的还有血缘和姻亲关系。不论中国还是缅甸,德昂族村寨大多沿边境一带分布,中缅两国山水相连,关系友好,人员来往比较便利。在历史上,境内外德昂人关系比较密切,交往互动较多,这样联系延续至今,对民族关系和周边环境产生一定影响。

三、居住分散但有不同规模的聚居区域

人口较少民族居住特别分散,大多处于与其他民族混合杂居的状态。28个人口较少民族主要分布在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、新疆等13个省(区)和新疆生产建设兵团的人口较少民族聚居区,包括2119个人口较少民族聚居的行政村(以下简称“聚居村”)、71个人口较少民族的民族乡、16个人口较少民族的自治县、2个人口较少民族的自治州。

在这28个人口较少民族中:俄罗斯族分布在新疆、内蒙古、黑龙江三省区;鄂温克族、鄂伦春族分布在内蒙古、黑龙江两省区;赫哲族分布在黑龙江省;高山族主要分布在福建省;毛南族分布在广西、贵州两省区;京族分布在广西自治区;布朗族、阿昌族、普米族、怒族、德昂族、独龙族和基诺族等7个民族主要分布在云南省;门巴族和珞巴族分布在西藏自治区;撒拉族分布在青海、甘肃省;保安族和裕固族主要分布在甘肃省;塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克族分布在新疆维吾尔自治区。景颇族主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州;柯尔克孜族主要分布在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州,在新疆的伊犁、塔城、阿克苏、喀什、和田、乌鲁木齐以及黑龙江的富裕县五家子屯也有零星分布;达斡尔族主要分布在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区;锡伯族主要分布在新疆、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等省区;仫佬族主要分布在广西壮族自治区罗城仫佬族自治县,少数散居在忻城、宜山、柳城、都安、环江、河池、融水、融安等县,在贵州省的麻江、凯里、黄平、都匀、福泉等县也有少量分布。

在这些民族中,有些民族人口特别少,有的仅有几千人或几万人,但居住却很分散,许多民族都分布在两三个省区。就是在一个省区内,有的民族也分布在好几个地、县。如德昂族在中国仅有人口17935人,但在云南省却横跨3个地州9个县市,星星点点地分布在73个自然村寨,其人口分布基本处于与其他民族交错杂居的状态。但另一方面,这些民族在局部地区聚居的程度还很高,形成了人口分布面上分散,点上集中的特点。如95%的保安族人口居住在积石山保安族东乡族撒拉族自治县,82%的裕固族人口集中居住在肃南裕固族自治县,78%的撒拉族人口集中居住在循化撒拉族自治县,64%的塔吉克族人口集中居住在塔什库尔干塔吉克族自治县。个别民族人口很少,居住相对分散,只有乡一级或以自然村、行政村为单位相对聚居,也有小片的聚居区域。如京族主要居住在广西防城港市的京族三岛;毛南族主要居住在环江毛南族自治县的“三南”(上南、中南、下南)地区;保安族主要聚居在甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县的大河家乡、刘集乡以及柳沟乡三个乡;赫哲族主要分布在黑龙江省同江市和饶河县的街津口、八岔、四排三个赫哲族乡。有的民族村寨集中连片,形成了较大规模的聚居区域,并建立了民族自治地方。如有景颇族、柯尔克孜分别建立的有云南德宏傣族景颇族自治州、新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州;有鄂温克族、达斡尔族、锡伯族、鄂伦春族、毛南族、仫佬族、怒族、独龙族、普米族、布朗族、保安族、撒拉族、裕固族、土族、塔吉克族等15个民族单独或与其他民族联合建立了自治县,其他民族也大部分建立了民族乡。在这些民族聚居地方,人口较少民族的人口占有一定比例,有的比例还比较高,如塔什库尔干塔吉克自治县有人口31276人,其中塔吉克族有25653人,占总人口的82%。再如云南潞西市三台山德昂民族乡有人口6522人,其中德昂族有3695人,占全乡总人口的56.6%。在这些民族人口比较集中的地方,他们使用本民族语言,保持着传统生活习俗,民族特点还比较浓厚。

四、经济发展相对落后

新中国成立以来,人口较少民族的经济和社会有了很大的发展,但是由于自然、历史等原因,他们的总体发展水平仍处于相对落后状态。如2001年国家民委的摸底调查资料显示,按原来划定范围的22个人口较少民族主要分布在云南、新疆等10个省(区)中的86个县、238个乡镇、640个行政村。在这些行政村中,有剩余贫困人口17.5万人,占总人口的比重为18.4%,而同期全国的贫困发生率为3.5%,人口较少民族的贫困发生率高出全国14.9个百分点。这些民族的贫困率比较高,有的处于整村贫困的状态。由于地处偏远、山川阻隔,这些民族村寨的基础设施条件较差。在这些民族聚居的640个行政村中,有人口较少民族相对聚居的自然村寨2519个,其中:不通电的自然村占24.6%;不通电话的自然村占72.1%;不通邮的自然村占53.7%;不通公路的自然村占43.2%;没有有线广播的自然村占86.3%,不能接收电视节目的自然村占50.1%;没有安全饮用水的自然村占67.2%。在经济和社会发展中,他们是需要政府帮助的弱势群体。

德昂族传统的养牛、采集、渔猎经济

经济发展差距也体现在不同民族之间。如2001年潞西市三台山德昂族乡农民人均纯收入为624元,而德昂族村寨为480元,景颇族村寨为811元,汉族村寨为836元,德昂族的人均收入几乎是汉族的一半,比景颇族还低331元。2001年,全国农村居民人均纯收入为2366 元,如果把三台山的农民收入放在全国大背景下来考察,可以发现差距更为悬殊。

认真分析经济发展差距,我们发现与各名族的文化传统有一定的关联。如三台山乡有4个行政村,30个自然村,其中有15个德昂族自然村,7个景颇族自然村,8个汉族自然村,不同民族村寨在经济结构却有明显差异。德昂族在当地开发的历史较早,人均拥有的土地相对多一些,在稻谷种植和养牛等方面有一定的优势。他们的水稻制种技术也比较高,人均拥有的稻谷(包括水稻和旱稻)种植面积虽然与汉族差不多,比景颇族还少一些,但是平均亩产却比汉族和景颇族都高。但在近些年兴起的甘蔗种植上,德昂族人均仅种植1.62亩分别比汉族和景颇族少0.85亩和0.24亩,平均亩产也比汉族和景颇族少0.59吨和0.27吨。种植稻谷的经济效益与种植甘蔗相比明显低很多,如果按2001年的市场价格(稻谷1元钱/公斤,甘蔗130元/吨)计算,德昂族在稻谷种植上比汉族和景颇族人均多收入20~30元钱,但是在甘蔗生产上,人均却比汉族少收入414.7元,比景颇族也少收入154.7元。另外在经济林木种植,养猪养鸡等农副产品收入,运输、经商等经济活动方面,德昂族的收入也明显低于其他民族。

自然环境和文化传统也是影响人口较少民族经济社会发展的重要因素。受自然环境的影响,各民族形成了一些具有民族特点的生计方式:如生活在茫茫草原的鄂温克族、哈萨克族擅长畜牧业,生活在深山老林之中的鄂伦春族擅长于狩猎业,居住于大江、大海之滨的京族、赫哲族以捕鱼为生,一些南方山地民族从事刀耕火种的山地农业,同时以采集、捕鱼、狩猎作为补充手段。这类适宜小规模群体的传统生计方式,由于人口增加和环境、资源变化就难以为继了,需要转产农业或第三产业。在生产结构转型的途中,他们遇到的困难比那些人口多的民族要更大一些。如原来那些以狩猎、畜牧或捕捞业为生的民族转产农业,有的成功了,有的效果就很差。表面看农业生产比畜牧、捕鱼、狩猎劳动强度大,似乎这些人吃不了这个苦。深层次的原因是游牧、狩猎文化与农耕文化差异太大。这让这些民族从事狩猎、捕鱼或游牧他们都很在行,多么艰苦都能承受。但让他们从事农业生产,却无论如何做不来,用当地农民的话说就是这些人“不会种地”。因为在父辈传授给他们的知识体系中,缺乏农业生产的知识和技能,他们原有的技能无法发挥作用,而掌握新的知识和技术又很困难,因而发展差距越来越大,生产生活陷入困境。这些民族实现现代化所遇到的问题,可能比转产农业更为复杂。现代化对于这些人口较少民族意味着从简单社会向复杂社会发展,意味着发生工业化、城市化、专业化、高水平的社会分化和社会流动。而这种社会转型,带来的冲突是剧烈的。

五、教育文化等发展相对滞后

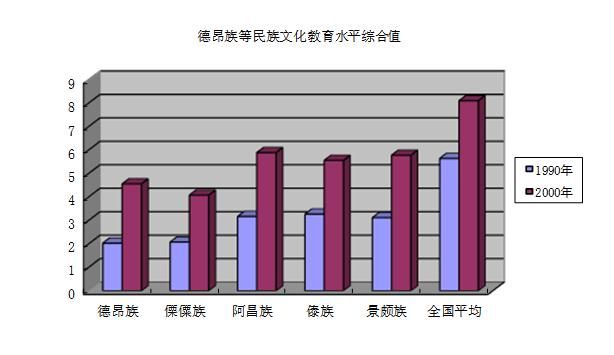

不同民族的发展差距还体现在教育、科技、文化多个领域,这种差异有些是历史原因造成。如德昂族传统产业以山地种植和采集为主,各项事业起步较晚,因此与其他民族相比,许多领域都相对落后。我们采用张天路教授的文化教育综合值统计办法,计算出1990年和2000年全国各民族文化教育水平综合值,其中1990年德昂族的文化教育水平综合均值为2.03,比全国平均水平5.40低3.61个百分点,在56个民族中位居第51位。到了2000年,德昂族的文化教育水平综合均值为4.56,比全国平均值8.10低3.54个百分点,在全国56个民族位居第47位,位次提高了4位。教育和人才是发展的基础,这种差距也折射在其他领域。如在2000年,德昂族没有一个企业家,大学生很少,没有一个研究生。在产业结构、科技应用水平方面,与其他民族存在一定差距。

从社会发展程度来看,人口较少民族所处地理环境比较偏僻,经济活动方式比较原始,社会的组织化程度较低,群体规模较小。在20世纪中叶,有些民族如怒族、独龙族、布朗族、基诺族、珞巴族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族等还处于原始社会或保留着原始公社的残余,有些民族如门巴族、阿昌族等还保持着封建农奴制的残余。新中国成立后,人口较少民族也与其他民族一样同步进入社会主义,但是在原有经济社会形态中所形成的思想观念和行为方式仍依着历史惯性发挥作用,一些与现代社会不相适应的落后习惯仍制约着这些民族的发展进程。原来发展落后的民族,如独龙族、怒族、布朗族、德昂族等,当时仍然处于发展最落后的状态。

六、人口分布格局的成因

民族是在相对隔绝的情况下形成的。按照斯大林关于民族构成的四个要素来分析,如果在民族形成之初没有共同的地域,没有一定规模的人口,没有共同的经济生活,要形成具有共同语言以及建立在共同文化基础上具有共同心理素质的人类共同体也是不可能的。从历史上看,这些人口较少民族人数不一定很少。现在成为人口较少民族,是由于民族迁徙、边界变动、民族同化、地理环境封闭等多种原因造成的。以德昂族为例,造成人口较少民族人口分布格局现状的原因主要有如下几个方面:

1.民族迁徙

民族迁徙导致人口分布的区域结构性变化,是德昂族成为人口较少民族的主要原因。在历史上,较大规模的民族迁徙主要是由战争、灾荒等原因引起的。因战争等原因导致德昂族大规模迁徙的历史事件有三次,第一次是在元朝末年,麓川的傣族思氏集团日益强盛,逐渐征服了附近的地区和民族,德昂族先民有的成为麓川政权的属民,有的则被迫迁离家园。第二次是在明代,由于明王朝讨伐麓川司氏集团的叛乱,王骥等率领数十万大军“三征麓川”,长期战乱使滇西南一代成为废墟,导致德昂族的部分先民移居到缅甸北部。第三次是在清嘉庆十九年(公元1814年)冬,潞西的德昂族不满傣族土司的压迫,在其首领塔岗瓦的领导下造反起义,夺取了芒市土司衙门。后来起义失败,被迫举族南迁,此后潞西境内的德昂族几乎消失,只留下一些遗址和传说。迁徙的结果使当地德昂族的人口由多数变为少数。

新中国成立前,疾病流行也是造成德昂族人口迁徙流动的一个重要原因。如镇康县1942年秋季流行瘟疫,德昂族村寨有230余人发病,死亡100余人。1947年2月到4月间,这些地区再次爆发瘟疫,共发病210余人,死亡125人。第二次大的疾病流行造成德昂族人口的急剧减少,有60余户逃离家园。

2.边界变动

缅甸果敢的德昂族妇女

国家和领土都是历史性的概念。历史上的中外边界经常处于变动之中,有时甚至出现界限模糊的情况。在中央王朝实力强盛开疆拓土时,把一些少数民族置于统治之下,这些民族就变成了界内民族。但当中央王朝实力贫弱,遭到外敌入侵丢失土地后,就使一部分少数民族成为界外民族。如明代王骥三征麓川以后,明王朝放弃了丽水(今伊洛瓦底江)以西的大片土地,把边境八关之外原来隶属于明王朝土司的土地,如蛮莫、猛密、孟养、木邦,乃至南部的八百等都抛给了缅甸洞吾王朝。这使得长期生活在这片土地上的德昂、怒、独龙等民族成为了中缅两国的跨界民族。再如现今缅甸北部的一部分领土,在明清时期被称为“江心坡”、“野人山”的一些地方,过去也是中国版图的一部分,在19世纪末叶帝国主义蚕食中国边疆领土的过程中,这些地方才成为英属缅甸的领土,使得原本生活在中国国土的一部分德昂族也成为境外民族。

3.民族同化

民族同化指的是一个民族“丧失民族特性,变成另一民族”的现象,有强制同化和非强制同化两种形式。强制同化是统治民族借助暴力和政权,迫使被统治民族放弃自己的语言、文化、风俗习惯,消灭被统治民族的民族特点,从而达到一体化。非强制同化是落后民族吸收先进民族的文化,主动向先进民族转化。在历史上,德昂族主要是通过非强制同化而变成另一个民族的。

德昂族与其他民族交错杂居,在经济、文化等方面频繁交往,自然而然地产生了民族同化的现象。人口较少民族在文化上处于弱势,容易被周围大民族的文化所同化,从而成为大民族中的一分子。如潞西市遮放镇的傣族寨子有一些家庭,年轻人都说傣族话,不会说德昂族话,他们填报的民族成分是傣族,但是他们家里的老奶奶却会说德昂族话,并自认为是德昂族。1984年,杨毓骧先生调查在云南澜沧县上允区芒角乡的芒京、芒那两个村,尚有德昂族651人,他们迁入该地有100多年,由于与傣族寨子相邻,他们已经操傣语,妇女穿傣族筒裙,只是从妇女头饰上可以区别出傣族和德昂族。傣族妇女全用白布或白花大毛巾缠头,而德昂族妇女是用自织的青色横纹布作包头,这种包头便是原来德昂族的筒裙花纹,故当地傣族根据其衣饰而称之为“傣崩”。但是在2000年的第五次全国人口普查资料中,在澜沧县基本没有德昂族人口,原来的德昂族人口不会消失,看来是同化与其他民族之中,填报傣族或其他民族成份了。

4.环境封闭

德昂族人口较少,民族特性得以保存下来,地理环境和社会环境封闭也是一个重要原因。德昂族地区山高谷深,交通和通讯条件差,与外界交往非常不便。如2000年笔者调研时,三台山德昂族乡境内通有320国道和一条12公里长的弹石路,与其他地区比较条件还是算好一点的,但村寨之间的道路绝大多数为土路,一到雨季泥泞不堪,对外联系交往十分不便。封闭的环境和长期延续的自给自足小农经济,造成当地村民缺乏对外交往的动力,2000年第一次调研时我们进村,如果不带翻译就很难跟村民交流。当时想给穿着民族服装的妇女拍照,他们吓得就跑。而到了2002年我第二次到三台山德昂族乡调研时,由于扶持项目帮助当地初步改善了交通条件,而且外面来的人员多了,村民的对外开放心态就有了很大的提高,这时在给村里的姑娘们照相,她们都不再扭扭捏捏的了。

受历史上民族歧视政策所造成的民族隔阂影响,一些弱小民族都有对外防范心理和很强的自我保护意识。如德昂族不愿意与外界交往,即便是本民族不同支系之间,相互来往也不多。德昂族奉行民族内婚,就连本民族不同支系之间也很少通婚。偶尔有外民族嫁到德昂族村寨的,她们也必须适应德昂族风俗习惯,在村寨内讲德昂族语。德昂族人试图通过减少对外交往来增加族内认同,当时村寨一些德昂族老人很自豪,认为他们坚持族内通婚和在村寨内讲德昂族语,因此保持了德昂族传统。当时我们发现一个很难理解的现象,有个德昂族村寨与汉族村寨紧挨在一起,可以说是鸡犬之声相闻,但在德昂族村寨内大部分人不会讲汉语。而有一家在德昂族村寨承包土地的外地汉族夫妇,他们带来的小孩与当地小孩吵架时都用德昂族语,可见文化环境对人的影响有多么重要。

文化变迁在许多情况下是由外来文化的冲击引起的,德昂族社会的封闭状态,使外界对它的影响变得非常微弱,从而导致这个社会以比较稳定的状态随着历史惯性缓慢地向前发展,使民族特性以至于内部支系之间的文化差异比较完整地保持下来。民族是历史形成的概念,在民族分化或融合的过程中,个体或群体改变民族属性也是常有的事情。如果换个环境,把德昂族迁入平原地区或是城市,那么少的人口很快就会淹没在其他民族的汪洋大海之中,上面提到的迁入坝区的德昂族变为傣族以及澜沧县德昂族人口的消失,就表明了环境对民族生存及人口分布影响的重要性。

六、发展潜力和前景

以上只是分析了人口较少民族的分布特点,以及他们在经济文化发展方面的制约因素,反映了与其他民族存在的一些发展差距。当然这些民族的发展面临的不仅仅只有困难,他们也拥有自然资源、文化资源等方面的一些独特优势。如德昂族在人均耕地方面就高于相邻的其他民族,而且当地土壤肥沃、植被茂密、气候温暖、降雨充沛,适合发展传统农业和山地经济林木业。还有阿昌族、保安族的民族刀具,毛南族的竹编等传统手工业也一定的发展潜力。特别是这些民族在长期的历史发展过程中,在民居、服饰、饮食、歌舞、音乐、节日庆典、婚丧嫁娶、口传文化等方面,仍保留了本民族的优秀传统文化。特别是他们的一些独有文化,如赫哲族的鱼皮文化、鄂伦春族狩猎文化和树皮文化等等,在中华民族传统文化中独树一帜,保护和发展这些优秀的民族传统文化,不仅有利于保护濒临消失的非物质文化遗产,也有利于转化为经济发展可以利用的宝贵资源。

近些年,在扶持人口较少民族发展专项规划和各项优惠政策的扶持下,国家在人口较少民族聚集区实施了大量促进经济发展和改善民生的项目,这些地方的基础设施显著改善,结构调整步伐加快,人民生活明显改善,社会事业稳步推进,发展能力逐步增强,呈现出生产发展、生活提高、生态改善、民族团结、社会和谐的良好局面。尽管当前在发展中仍然面临一些困难,但我相信在国家的大力帮助下,和当地干部群众的努力下,人口较少民族的经济文化社会等各项事业都会得到全面发展,中华各民族共同富裕的目标一定能够实现。

(注:本文部分内容前些年曾发表在《黑龙江民族丛刊》2005年第5期,并被中国人民大学报刊复印资料《民族问题研究》2006年第1期转载。原文名为《人口较少民族研究的意义》,这次为了回顾人口较少民族调研活动重新整理,做了一些文字修订和内容补充。)

注释:

1、当时根据的是1990年全国人口普查数据。根据后来发布的2000年第五次全国人口普查资料,毛南族、撒拉族人口均已超过10万人。

2、2016年12月24日,国务院印发的《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》中提到:总人口在30万人以下的人口较少民族全国共有28个,人口合计189万人。总人数较2011年有所增加。

3、国外德昂族人口数是据根据云南德昂族学会李成书先生介绍的材料计算的。参见王铁志《德昂族经济发展与社会变迁》,民族出版社2007年版,第59页。

4、据2000年全国人口普查材料,德昂族人口比较集中的县市有:保山地区的保山市有944人,德宏傣族景颇族自治州的潞西市有8950人、瑞丽市有1569人、盈江县有422人、陇川县有1171人、梁河县有758人,临沧地区的永德县有425人、镇康县有2258人、耿马傣族佤族自治县有1069人。

5、《中国民族工作年鉴》编辑委员会:《中国民族工作年鉴2003》,北京,《中国民族工作年鉴》编辑委员会出版,第254页,2003年。

6、根据《潞西市三台山乡2001年农村社会经济基本情况统计表》数据计算。该乡有4个行政村,30个自然村。在自然村中,有15个德昂族自然村,7个景颇族自然村,8个汉族自然村,在自然村中基本呈现出本民族聚族而居的格局,因此按自然村统计资料进行分析,基本能反映出各民族之间的发展差距。

7、 参见王铁志《德昂族经济发展与社会变迁》,民族出版社,2007年版,第146-163页。

8、计算办法是假设大学文化程度为20分,高中为15分,初中为10分,小学为5分,文盲半文盲为0分。按上述分值分别乘以各个民族的各级文化程度比率,再乘以0.01即为所求的能够反映总体文化教育水平的综合均值。参见张天路:《民族人口学》,北京,中国人口出版社,第268页,1998年。

9、郭净等:《云南少数民族概览》,昆明,云南人民出版社,第761页,1999年。

10、高发元主编:《德昂族:潞西三台山乡勐丹村》,昆明,云南大学出版社,第9页,2001年。

11、杨德华:《云南民族关系史》,昆明,云南大学出版社,第97页,1998年。

12、列宁:《列宁全集》,人民出版社,第20卷,第9页,1989年。

13、云南省编辑组:《德昂族社会历史调查》,昆明,云南民族出版社,第157页,1987年。14、

首页

首页 艺术

艺术 节日

节日 婚俗

婚俗 霓裳

霓裳 味道

味道 非遗

非遗 村镇

村镇 旅途

旅途