蓼蓝,是一种叶子可以做蓝色染料的植物。用蓼蓝的叶子发酵制成的有机染料叫靛蓝。“南岭走廊”上的人们很早就掌握了使用靛蓝给纺织物染色的技术。染色技术和地域文化的共同影响,使“南岭走廊”上的许多民族对蓝色服饰有了共同的喜好。蓝色,可以说是“南岭走廊”上各民族基本的服色。随着人们对靛蓝染色技术的不断认识和改进,染色技术也随之发展到了极致,苗族蜡染和侗族亮布就是对靛蓝染色技术发挥的集中体现。“南岭走廊”上民族间交往的频繁发生,从而使蜡染和亮布的制作并不为某个民族所独有,很多民族在相互学习染色技术之上,又将自己独特的审美情趣融入纺织物中,从而使“南岭走廊”上以蓝为基础的服色文化更加的丰富。在本专题里,我们将通过典型的苗族蜡染和侗族亮布来展示“南岭走廊”上的蓝色之魅。

蜡 染

蜡染古代叫“腊缬”,是我国古代三大纺染工艺之一。蜡染之所以有别于扎染和我国江南的蓝印花布印染工艺而自成一体,在于它独特的传统工艺与独特图案。目前,我国的蜡染主要流行在南方苗瑶语族、壮侗语族和藏缅语族系属内的十多个民族中。从地缘上说,掌握蜡染工艺的苗族、壮族、瑶族、侗族、布依族、水族、畲族、黎族等民族主要居住在“南岭走廊”上。

荔波白裤瑶妇女上衣和裙子上的蜡染图案

蜡染在南方少数民族中的传播,普遍认为与苗瑶语族各民族的大迁徙有直接关系。贵州丹寨、黄平、织金、安顺、六枝苗族的蜡染工艺最为丰富和典型,这些地方的苗族都是由外地迁入贵州的,而仡佬族虽然在贵州定居的时间很长,却没有蜡染技艺流传下来。可以推测,蜡染是在民族迁徙过程中从外地带入贵州的。唐宋以后,受外来文化的影响,中原的刺绣、织锦、缂丝得以革新和发展,同时用豆浆石灰混合制成的染料取代了蜜蜡,而使蜡染技艺在中原地区逐渐失传。但是,苗瑶语族各民族的大迁徙却把蜡染工艺带到了南方少数民族地区。流传民间的苗族《蜡染歌》唱到:在大迁徙的过程中,掌握用树脂作画的苗族妇女,把沿途的花草树木和鸟兽虫鱼,描绘在自己的衣裙上,借以怀念失去的故土。现今使用蜡染的民族中,苗族、瑶族就仍保持了这种原始的树脂染。当然也没有史料和考古资料可以完全证明蜡染起源于中原,所以不排除蜡染起源于南方,后传入中原又随着民族迁徙再传回南方的可能。著名作家沈从文在《龙凤纹样·谈染缬》中指出:唐代中原地区著名的染缬技术,就是从西南苗族和其他少数民族传入并加以发展的结果。不管怎样,蜡染的传播与民族迁徙有不可分割的关系。

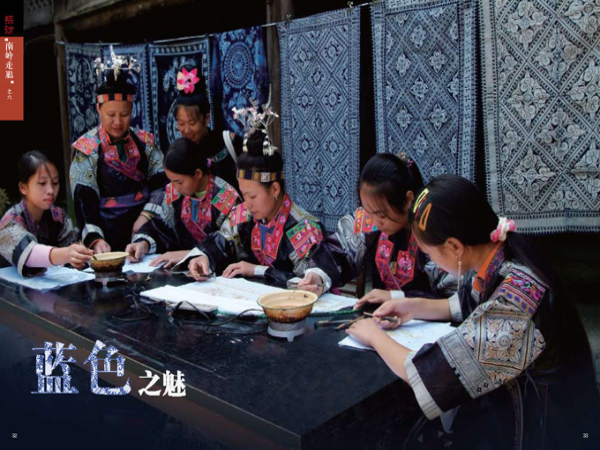

点蜡(摄影:杨昌银)

关于蜡染的起源,苗族的《蜡染歌》中讲述了这样的故事:有一个聪明美丽的苗族姑娘不满足于衣服的单一,希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案,可是手工绘制实在太麻烦,她一时又想不出好方法,为此闷闷不乐。 一天,姑娘看着鲜花发愣,办法没想出来,却在沉思中昏昏入睡。梦中有一个衣着漂亮的仙女把她带到了一个百花园中,姑娘在花园中看得入迷,连蜜蜂爬满她的衣裙也浑然不知。等她醒来一看,花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走,而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡。她只好把衣裙拿到放有靛蓝的染桶中重新染一次,希望能覆盖掉蜡迹。染完之后,又拿到沸水中去漂清。当姑娘从沸水中取出衣裙的时候,奇迹出现了,深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花。姑娘心头一动,立即找来蜂蜡,加热熬化后用树枝在白布上画出了图案,然后放到靛蓝染液中去染色,最后用沸水熔掉蜂蜡,布面上就现出了各种各样的白花。照着姑娘的方法,大家都染出了花样繁多的花布。从此,蜡染技术就在苗族及与之杂居的瑶族、布依族等民族间流传。

蜡染工艺被现代印染学称为“蜡防染色”。苗族用以“防染”的材料有蜂蜡、虫蜡、枫脂和牛油等。用枫脂防染的又称为“枫染”或“枫液染”。枫脂染是一种十分古老的防染工艺,有专家推测,枫脂染是蜡染的前身。至今仍使用枫脂染工艺的有贵州从江县岜沙一带的苗族和惠水县摆金、鸭绒一带的苗族。

蜡染制作工序之浸染后漂洗

苗族、壮族、瑶族、侗族、布依族、水族、畲族、黎族等民族的蜡染工艺大体相似。蜡染的材料全都是当地土产,有蜂蜡、白布、魔芋、草灰、蓝靛等。工具则有蘸蜡的铜制蜡刀、测量距离用的稻草秆、画圆圈用的竹筒、点点子用的竹签等。制作时,先将自织的白布用稻草灰漂白,或者将布放入有碱的开水中煮20分钟左右除去杂质。再把魔芋煮熟捏成糨糊状,抹在白布背面,晒干后放在石板上用牛角或牛骨磨平,让布变得光滑且有硬度。点蜡时先用针勾画出初步轮廓,用稻草秆量出距离。如果画圆就用竹筒压出位置,再用蜡刀蘸上蜡液,画出总的轮廓,最后由简单到复杂,画出各种既传统又创新的纹样。画好后把蜡版置于一种土制的旋转竹车上,蜡干后把布放入蓝靛缸中浸染,10到15分钟后取出,将布晾挂,染一次后,颜色还比较浅,再放入缸中染,颜色就会加深。入缸浸染的次数以所要得到的深浅度为准。染好后的布等待晾干后再放入沸水中脱去蜡质,再经过漂洗,蓝白分明的布就制作出来了。

在蜡染过程中,蜡刀的制作和点蜡是两个重要环节。蜡刀用几块薄铜片做成斧形,宽约1厘米,大小不等,上面缠细竹棍做成柄,长约10厘米。蘸蜡后,蜡蓄于铜片之间,铜的传热性可以保持蜡的温度,点绘时蜡液就能顺畅地流下来,使线条均匀。如果需要,还可以用毛笔、刷子、雕花木板等辅助。点蜡的关键在于“透”,所谓“透”,就是一定要使蜡液浸到织物的纤维中去。而“透”的要领,在于掌握适当的温度。如果温度过低,蜡液浮在布面上凝结,轻则影响纹样的白度,重则破坏纹样;如温度过高,蜡液容易晕开,破坏纹样线条。常用的方法是用一只小瓷碗盛蜡,放在炭火上,将蜡加温到冒白烟,这个温度大概在130度左右。一次点蜡后如果太薄,可以重复一次,从而保证纹样的白度,形成蓝白分明的效果。

普遍的蜡染为蓝白两色,多色蜡染只流传在苗族少数支系中。贵州安顺、普定一带的苗族,喜欢在蓝白色的基础上,涂上红、黄两色。按传统的方法,红色用杨梅汁,黄色用黄栀子碾碎泡水。红黄两色加靛蓝变成草绿、赭石等颜色。如果要保持红黄等原色,染前在涂好的色块上封上蜡就可以。丹寨苗族蜡染的红色是用猪血或牛血,黄色染料则用杨梅树叶捣碎后泡成液体做成。

榕江高排苗族的牯藏幡用蜡染制作而成(摄影:杨昌银)

蜡染的纹样分为自然纹样和几何形纹样两大类,自然纹样中多为动物和植物,人物的纹样比较少见,反映社会生活的纹样近几年才开始出现。几何形纹样多为自然物的抽象化。在这些图案中,受铜鼓文化影响的痕迹非常明显。宋人朱辅的《溪蛮丛笑》中有这样的记述:“溪峒受铜鼓,甚于金玉,模取鼓文,以蜡刻板印布,入靛渍染,名点蜡幔。”清代张澍在其《黔中记闻》也有类似得记载:“革僚有斜纹布,有的仍保持铜鼓上中心花纹的原样,有的虽大小有变化,但溯其渊源,均处于铜鼓。”很多民族蜡染纹样及其风格多取自铜鼓,源自他们对铜鼓的崇拜。因此,在艺术风格上,铜鼓上的光体纹、锯齿纹、同心圆纹、雷纹、云纹、钱纹、鸟纹、蛙纹、鱼纹、花草纹、如意纹等都渗透进了蜡染图案的造型中。

各地的蜡染图案又有各自的特色。丹寨苗族蜡染以自然纹为主,造型生动、充满夸张,乡土气息十分浓厚。安顺苗族蜡染以几何纹样为主,图案结构松散。织金苗族蜡染以细密白色为主,布满几何螺旋纹,图案结构相互交错,浑然一体。黔东南榕江一带的蜡染以龙纹为主,主要用于制作牯藏节时使用的牯藏幡。

亮 布

说到侗族服饰,大家一定会想到那种带着特殊金属光泽的布料,这种布料可以说是侗族服饰的一个重要符号。侗族很早就掌握了棉花种植,以及纺纱、织布和印染的工艺。侗族人普遍喜欢穿靛蓝染的青色衣料,它的制作工艺特殊,工序复杂,人们称之为“侗布”。其中,那些表面经过特殊处理,呈现金属光泽的布料被称为“亮布”或者“蛋浆布”。

漂洗 (杨昌银 摄影)

亮布的制作工序复杂,并且耗时。用来做亮布的白布一般由棉线和麻线织成,宽一尺二。布料的布纹紧密,有平纹、斜纹、花椒眼纹等。首先,将白布用清水洗漂,晒干。然后把成匹的白布放在染料桶中浸泡,数小时后,拿到河边洗,然后晒干。晒干后再放到桶中浸泡、清洗,反复染晾,这个过程持续的时间很长,布料便由白变蓝,由蓝变成青黑色。在这一过程中染料的制作非常重要,染料主要由蓼蓝草叶和稻草灰浸泡、发酵而成,由于地域不同,加入的辅料也有所不同,有的地方会加入适量的白酒,有的地方还加入一些其他的植物染料。染料的制作和发酵大概需要十天左右。染完后用牛皮胶浆染一遍,从而使布料挺括。之后,再用薯莨染一遍,染后用甑子蒸,布料颜色变成紫色。将发紫的布料叠成几层,面向外,慢慢从布端开始,先轻后重,保持一定湿度地捶打布匹。经过捶布工序后,给布涂上鸡蛋清,在平滑的青石板上反复捶捣,布面由粗变平,由厚变薄,颜色逐渐发亮。经过漂、染、晾、捶等工序,透着金属光泽的亮布就做出来了。

很难讲清楚侗族的亮布是什么时候,怎么形成的。在“南岭走廊”上的苗族、壮族、布依族、水族等民族也有类似侗族亮布的布料流行。其中,黔东南台江、雷山、榕江、从江、黎平及相邻的广西融水、三江县的苗族亮布服饰极其普遍。苗族制作亮布的工序大体与侗族相同,因为这两个民族历史上相互来往密切,所以,他们在制作亮布上是相互影响的。“南岭走廊”上气候炎热、多雨,山多,且灌木丛生,亮布具有很好的透气、防雨、耐磨、防荆棘挂等功能,这种布料很好地适应了气候和环境的需求。同时,亮布的颜色和特殊光泽又符合这些民族的审美情趣,所以,亮布长期以来在侗族和苗族中广泛流传。在各民族发展的历程中,这些交错杂居的民族相互吸纳或传播各自的文化,造成了服装的型制、面料、色彩、用途等方面你中有我,我中有你的格局。但是在工艺技术及其使用的广泛程度上,侗布的影响无疑是最广的。

侗族大歌和侗族亮布可以说是侗族的两个鲜明文化符号

北京服装学院的研究组曾经对侗族亮布的成因、原料、工艺原理等进行过化学实验分析,运用科学仪器对侗族亮布实物标本做了透气性、耐水洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度和硬挺度试验。实验分析表明,亮布是一种具有环保优势的“绿色面料”,有着许多合成染色工艺产品不可比拟的优点。一方面,亮布所用的靛蓝染料是能使纺织品纤维具有高耐光性和良好耐水洗的天然染料,靛蓝染料对纤维着色,进入纤维内部后,被氧化成不可溶形式,牢固地附着在纤维中,而且靛蓝类染料具有抗菌和抗病毒的作用。另一方面,纯棉手工纺织的布透气性能好,能将人体的汗液蒸发排出,从而保持干爽。对于生活在炎热、潮湿山区的这些民族来说,一套靛蓝染色的棉布衣服是他们抵御疾病最好的服装。正因为拥有以上的这些特性,传统的亮布才能在众多的民族中相互影响,并且流传下来。

亮布的金属光泽感和挺括性非常符合当代人的审美需求,此外,它的透气性、耐水洗和耐摩擦等特性极大地满足了人们对面料的要求。所以,亮布不仅仅只在侗族、苗族、壮族、布依族、水族等民族中流传,它现在已经走出“南岭走廊”的群山,登上了时装T台,进入到都市人的生活。

虽然亮布有很多特性是现代布料无法比拟的,但是传统亮布的制作方法费工、耗时。现代化的各种面料滚滚而来,侗苗等民族的妇女是否还能用传统的方法生产亮布?答案显而易见,与很多传统技艺一样,亮布的生产也面临着尴尬的境地。要解决这些矛盾,最好的方法是传统工艺与现代技术相结合,既保留亮布的优异特性,又减少劳动量和缩短制作周期,从而使传统工艺能够被现代生活借鉴和升华。

“南岭走廊”上的蓝,充满智慧,这种蓝朴实且多变,这种蓝与万千变化的手绣花边和其他颜色组合,创造出五彩斑斓的服饰文化走廊。

首页

首页 艺术

艺术 节日

节日 婚俗

婚俗 霓裳

霓裳 味道

味道 非遗

非遗 村镇

村镇 旅途

旅途