关闭 |

| 用户名: |

| 密码: |

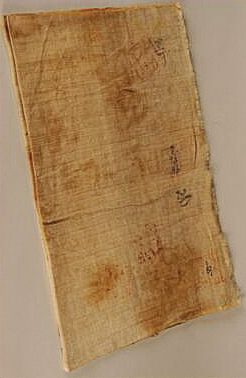

新疆吐鲁番市阿斯塔那墓出土的唐代庸调麻布

公元640年,唐朝军队大举进攻位于西域的高昌城,高昌国灭亡。但当地经济、文化并未因此消失,而是得到进一步发展。唐朝在此设置西州,下辖五县,实行与中原内地相同的典章制度和经济政策。新疆吐鲁番市阿斯塔那唐墓出土的许多写有“庸调”字样的丝绸、麻布和有关经济类纸质文书,就是重要例证。

阿斯塔那墓出土了很多麻布,有的用于做衣服,有的用于缝制被单,有的用于装粮食。这些麻布上还保存有黑色的题字,写有交布人的姓名、数量,并盖有州、县以及税收仓库管理部门的官印,麻布上的墨书“庸”或“调”字清晰可见。如1968年阿斯塔那108号墓出土的一件唐代麻布,一端从左到右墨书“西浦里,贺加敬,鄮县,光同乡,贺思敬庸布一端,开元九年八月专知主薄苑”“鄮县”上有朱色篆文“鄮县之印”。专家研究认为,庸调布的产地属江南明州(余姚郡),在今浙江省宁波地区。

庸调布也有丝绸质地。如1973年阿斯塔那192号墓出土的一件绢,残长73厘米、宽59厘米,原为绢制被单;平纹,一端有墨书“河南府长水县归人乡刘元楷”,下有倒写草书“行达”;“长水县”上有朱色篆文“长水县之印”一方。“长水”在今河南省洛宁县境。

麻丝质地的庸调布实物,为租庸调制在唐朝的施行提供了有力物证。唐时实行的赋税制度以征收谷物、布匹或者为政府服役为主,是以均田制的推行为基础的赋役制度。因隋朝末年战乱,社会经济遭到严重破坏,土地荒芜。为恢复和发展农业生产,保障税收收入,公元619年和624年,唐政府在隋制的基础上,以轻徭薄赋的思想改革赋税体制,两度颁布租庸调制。根据规定,每丁每年服徭役20天,若不服役,则每丁可交纳绢或布以代役,称作“庸”,这叫“输庸代役”。

唐史记载,庸调布匹多用于中央政府的军事开支。对各地上交的布匹有一套严格的收缴管理和使用制度,由“左藏署”统一掌管。1972至1973年间,阿斯塔那墓出土了有题款的庸调布12匹。从布匹所署的原产地来看,有河南、陕西、湖北、湖南、四川、江苏、浙江、安徽、四川等省,说明中原各地与吐鲁番在内的西域地区有着密切的政治、经济联系。

公元640年8月,唐朝平定高昌后,在此设置西州。9月,唐政府在西州普遍进行了户口与土地的调查,责令人户申报手实(相当于现在的户口),推行均田制。除了西州之外,唐朝还在伊州(今哈密市)、庭州(今吉木萨尔县)等地实行租庸调制。这些地区的封建社会发展已比较成熟,均田农民以租、调、杂徭形式体现赋税。在西州实行租庸调制,是唐政府管理西域的重要举措,巩固了边疆的稳定,使耕者有其田,促进了当地农业经济的发展。

除了麻布、丝绸庸调布之外,考古人员通过在吐鲁番出土的一些文书中了解租庸调制在唐代西州的实施情况。在阿斯塔那墓出土的残卷上常常见到在姓名、年龄之下注有“小男”“小女”“丁寡”“课户”等字样,表明以丁为本的租庸调制在唐代西州曾得到了实行。此外,专家们认为,吐鲁番文书中出现的“地子”,实际上就是“地租”。从吐鲁番文书的内容上看,唐朝在西州地区所征的实物地租有麦、粟、枣等类。据史书记载,西州地区每年向中央政府交纳贡礼,主要有丝绸、棉布、毛布、毡子、刺蜜、葡萄等,这些地方物品由州县负责,但须当地农户承担。每年到了秋季,租庸调由地方官员负责征收,麦、粟则送交唐朝在西域的最高政府机构——安西都护府作为军粮调拨之用。

唐朝在吐鲁番等地实施租庸调制,在服役的项目和缴纳赋税等方面,与内地相比有一定的地方特点。以丁为本的唐朝赋税制度,在这里得到较为全面的贯彻实行,推动了当地农业经济的发展,是西域社会文明进步的重要表现。

资料来源:中国民族报

0