关闭 |

| 用户名: |

| 密码: |

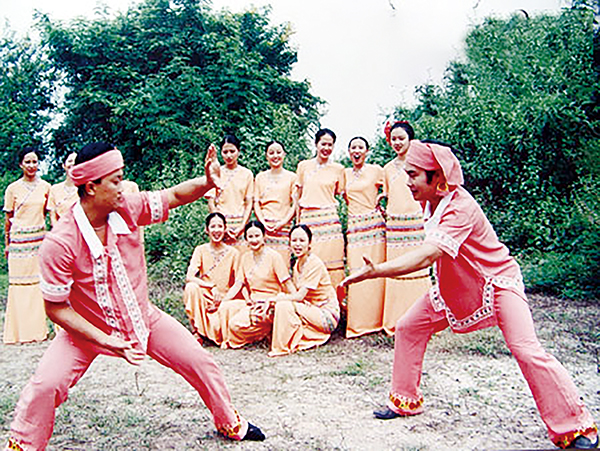

傣族武术是傣族灿烂文化的一个重要组成部分,它丰富多彩、历史悠久、风格突出,与人民群众生产生活关系密切,很好地挖掘、整理、发扬这一优秀传统,对傣族民族体育事业的发展具有极其重要的意义。

武术在傣语中,各地叫法不一,西双版纳叫“烦整”,景谷一带叫“令整”或“令拳”,德宏叫“戛整”或“戛拳”,沧源勐懂一带则叫“令拳整”。其项目有拳术、单刀、双刀、长棒、短棍,景谷县的永平镇则还有连夹、三节棍、叉等。西双版纳地区耍刀叫“烦腊”、长棒叫“烦贺”、短棍叫“烦换”、拳术叫“烦门”,景谷一带叫“整烦腊”“整换棍”“整门”“整洞江”(即连夹),德宏一带叫“来腊”“来换”“来门”“来帕杰“。

傣族武术有着2000多年的历史,早在汉代时就已见雏形。傣族先民建立早期部落政权时期就有了秋后练习武术、刀剑的军事制度。在唐代,属南诏地方政权统辖的傣族地区有秋收后练习武术、刀剑的军事制度。

傣族武术是其祖先在和大自然长期斗争的生活中,模仿生产劳动、动物的活动和植物的形态而创造的,并在实践中不断地丰富和发展,在与其他民族的交流中不断充实和完善。譬如妇女纺线、猪尾巴摇摆、鸡斗、猴子要戏,以及风吹芭蕉时的摆动,都可以构成武术的基本动作。傣族武术变化较大,忽快忽慢,动作柔中有刚,刚中有柔,刚柔相济,方法简单实用。器械除了棍、刀、剑外,还有链、铁锤、铁尺、象脚鼓对踢对练等,套路百余种。傣族武术有单练、对练和集体演练,拳类繁多,如三坑式、四坑式、五坑式、六坑式、十二坑式、四门拳、平行拳、对口拳、三动拳(木桩上练习)、美人拳等。象形拳有白象舞拳、孔雀拳、金鸡拳、马鹿拳、鸭形拳、猫拳等,且有固定的形式。傣族武术器械有棍术、刀术、象脚鼓对踢对练、傣族花棍、二十五步傣拳刀、象牙刀、傣族大刀、傣族短刀、傣族单剑等。傣族武术的风格,各地区不尽相同,一般都有象脚鼓、铓锣伴奏,表演时,动作节奏感较强。

出处:云南民族网(原出自民族时报)

0