光影跃动下的粗犷与温润 ——宁夏电影60年盘点

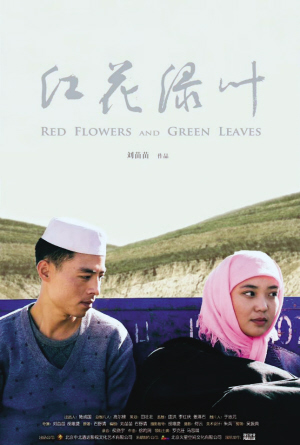

《六盘山》《同心》《红花绿叶》等宁夏少数民族题材电影显示出中国民族电影的力量。 资料图片

电影艺术是观察文化领域成就、体知民族区域自治制度优越性的生动窗口。盘点宁夏电影60年的重要记忆,无论本土电影人创作的多题材作品,还是表现宁夏地域特质、少数民族生活的作品,都鲜明地呈现出宁夏各族人民热爱生活、讴歌时代、团结和顺的社会图景。

少数民族题材电影:从宏大到日常

新中国成立以来,回族题材电影实现了从无到有的历史蜕变,迄今约有16部,其中表现宁夏回族题材的作品约占1/3。1978年出品的《六盘山》讲述了1935年中国工农红军北上抗日路经六盘山时,帮助和解救回族乡民的故事。这是首部表现宁夏少数民族题材的电影。

同为革命历史题材的《同心》问世于2009年,讲的是宁夏英雄马和福与西征红军一起同反动势力作战,带领回族人民争取民主和平、民族解放,在红军帮助下建立我国历史上第一个县级少数民族自治政权——豫海县回民自治政府的历史。

宁南山区的西海固是我国回族聚居的主要地区,电影人用影像的方式对这里的少数民族精神世界进行了客观的表达。王学博导演的《清水里的刀子》是近两年国产文艺片的重要收获。该片改编自宁夏回族作家石舒清同名小说,片中对生死命题的探讨,具有少数民族独特的生命关怀意识,引发世界影坛对中华文化多样性的关注。

另一部改编自石舒清小说的影片《红花绿叶》由刘苗苗执导,讲述了西海固农村一个回族青年因高烧落下偶尔昏厥的顽症,却意外娶到了能干且俊美的媳妇。为了让女人过上好日子,青年不失尊严地努力着。

此外,由杨乾、王赫亮新近完成的《山围故国》,同样将镜头伸向西海固回族日常化的在场生活。与宏大叙事相比,这几部影片注重对民族人文价值的内在开掘和对生命哲学的探索,为回族题材电影创作超越概念化叙事的结构提供了可贵的启示。

寻找宁夏:苍凉风土与人情暖意

60年来,宁夏电影有一个最为重要的功绩,就是让世界认识了一个多彩的宁夏。光影跃动中的宁夏,并非只有外界惯常印象中高天厚土的苍凉,也有温润细切的精神秘史。1993年,市场经济肇始之际,宁夏发生了一件影响中国电影界的大事:张贤亮在银川创办了镇北堡西部影视城,从此《牧马人》等当代电影史上的经典佳作从宁夏走向世界。更多人也将目光聚焦于此,“宁夏是什么”成为影像表达的一个追问。

旱海沙山似乎是宁夏题材电影中不可或缺的元素,似乎唯此才能把这里的粗粝气质作出冷峻的描述。在电影《美丽的大脚》中,宁夏是偶遇大雨时娃娃把空盆空罐搬到场院里的急迫与兴奋;在《上学路上》中,五年级女孩王燕为了凑齐24.8元学杂费,去百公里以外采摘枸杞的心酸;在《冯志远》中,宁夏支教老师冯志远数十年泽被回汉学子,最终双目失明。正是在黄土泥泞的路上,宁夏人以永不言败的希冀和暖意,令人对这片土地心生敬意。

电影中对宁夏精神的找寻,不只简单地依托于《农机站长》一类对本土人物的讲述,而是在更为辽阔的地域坐标和更为时尚的现代时空中,对宁夏的内涵作出注解。2010年的《红色之旅》讲述了一个摇滚青年在新世纪来临之初,骑着摩托车离开北京,驰骋于陕甘宁革命老区,与剪纸艺人、阿訇、秦腔演员等人物相遇的传奇故事。2017年的《六盘山之恋》,讲述了胸怀音乐梦想的北京青年赵大鹏,一路风尘来到固原,沿着古丝绸之路开始探寻花儿音乐之源的征程。今年上映的《宁静的夏天》则讲述了“白富美”女孩陪同母亲去宁夏旅游,途中遇到的奇闻逸事和走失波折,由此展开了寻找母亲的旅程。由几部影片可以感知,阐释宁夏的路径,正在发生从“点”到“线”的变化,“在路上”愈发成为宁夏电影追求地域精神表述的一个趋热模式。

本土制作:市场化改革的机遇与担负

谈及宁夏电影,不得不谈到宁夏电影制片厂。这个在“跃进”声中诞生、与自治区同龄的电影阵地,经历了创业之初的艰辛、跋山涉水的磨难,也有苦心孤诣的创造,是宁夏电影60年的忠实见证者。

特别是改革开放以来,宁夏佳作迭出,有上世纪80年代的《龙种》《我们是世界》,90年代的《家丑》《这女人这辈子》《滑板梦之队》《有水走水路》《无水走旱路》《洮水奔流》《绿色的希望》《春到陇西》,新世纪以来的《英雄无语》《聪明小鬼斗笨贼》《姐姐词典》《你好,大腕》《姐姐的情人》《金黄血红》《唐布拉之恋》《塔克拉玛干》等。新时期以来,在刘苗苗、杨洪涛等宁夏导演的耕耘下,该厂出品的多部力作荣获中国电影华表奖、金鸡奖、百花奖、童牛奖和中宣部“五个一工程”奖,为宁夏电影的本土制作开路搭桥。

在多元文化发展的探索上,宁夏也是先行者之一。2008年,现代魔幻动作故事片《画皮》的强势登场,是宁夏电影制片厂在文化体制改革转型期市场化运营的成功案例。改编自《聊斋志异》的该片带有很强的古典人文气息,同时又颇富探索精神和现代意识,其运营模式和票房收入都刷新了商业电影的记录。

此后,宁夏电影制作中出现了更多武打、魔幻等类型化尝试,如2010年的《惊情》,2013年的《金刚王·死亡救赎》及今年新近上映的《阿修罗》等,但似乎很难再造一次现象级神话。

微电影:新势力与新文艺群体的形成

2007年,尚在东北就读的青年导演王学博、石彦伟在宁夏西吉联合拍摄了3部短片:《清水里的刀子》《旱年》《沙枣》,合称“西海固三部曲”,被誉为回族题材微电影的发轫之作。几乎是同一时期,宁夏籍回族青年导演拜勇拍摄了短片《今年开春》,后又拍出改编自小说的《少年》等作品,由此引领了宁夏少数民族青年导演群落用微电影表达本土生活的民间潮流。

这些新形成的少数民族青年导演群体,有的就读于科班院校,如北京电影学院马誉龙,其代表作品《哈桑》;有的则供职于电视台、影视公司等业界机构,如银川导演丁晓(代表作品《远山》)、吴忠导演马扬(代表作品《疯蘑》)。

令人惊喜的是,并无学院派教育背景或职业经验的一批民间“新文艺群体”,也踊跃投身于本民族题材的微电影创作。同心县就出现了一股方言民俗系列微电影热潮:马信、武金满的《乡土喜剧系列》,以小镇青年苏赖的日常生活为题材,挖掘小人物的喜怒哀乐;买志文的《翻过那道坎》,表现了宁南山区生态移民过程中农民对家乡的眷恋及对新生活的适应;《还要过日子》反映了当地普遍存在的高额彩礼问题,倡导移风易俗等。

这些微电影无一例外地采用方言对白,体现了浓重的本土自觉意识,用城乡生活中的细小截面反映了宁夏回乡改革开放40年来的时代变迁和少数民族群众对小康生活的向往与追求。一个小小的县城出现了这么多的创作者,确实是一个值得研究的现象。

更多维度:新媒体传播与纪录片新势力

今天的宁夏电影,正借助新媒体的传播优势,进入与传统影业分庭抗礼的崭新格局。今年5月,《罪途》三部曲在腾讯视频的热映可称为“网络电影的一匹黑马”,首日点击量突破3000万人次。由于该片对现实主义题材的关切,有业界人士将其与《我不是药神》作比,认为它是“网络电影在历经洗牌期,寻求自身定位,洗掉低俗的一个范本”。本片制片人阿里·杨和导演马小刚均为宁夏籍回族青年影人,摄制团队主体也出自宁夏。

不同民族的新文艺群体也经常保持良性互动,借助新媒体传播机制打造精品。以短片《玩手机的女人》为例,该片由回族导演马誉龙、拜勇和汉族导演陈柏良联合制作,以登上北京卫视《超级演说家》节目的回族“拇指作家”马慧娟为原型,讲述了一个不甘平庸的宁夏农妇,通过手机写作实现人生价值的励志故事。该片在First青年电影展短片季中获得“最佳短片奖”,通过出品方蚂蚁金服旗下支付宝APP平台进行展映。片中讲的是手机,片外依托于手机发行,可以说是一部因新媒体而生产、借新媒体而传播的新型短片样本。

如同宁夏多彩的地理镜像与多元民族文化一样,宁夏电影也存在更多维度上的精彩存在。如纪录片领域,就有康健宁的《阴阳》《沙与海》等教科书级经典作品,查晓原的《老马》《归真》《虎虎》,王学博的《满寺村的邦克》,张晓敏、余乐的《马幸》,拜勇的《小主麻的一家》,余成的《求学》等。就表现宁夏人文生态的丰富性而言,这些纪录片可能具有更真实的张力和更饱满的质感。

站在一个甲子的分水岭上,面对新时代的历史机遇期,宁夏电影制造业是选择坚守本土、深挖内里,还是响应潮动、顺势突围,影视创作如何打开格局与世界对话,民族题材的现代性突破还有哪些好的题材和思路,新媒体语境下的影业分野怎样才能够实现互补与共赢,活跃于微电影领域的民间新文艺群体,如何获得更充分的政策观照与更开阔的发展平台,从而产生更多专家、名导,生产出更多力作,这些都是宁夏电影留给未来的话题。

图片说明:

《六盘山》《同心》《红花绿叶》等宁夏少数民族题材电影显示出中国民族电影的力量。 资料图片

来源:中国民族报