张贤亮作品《灵与肉》

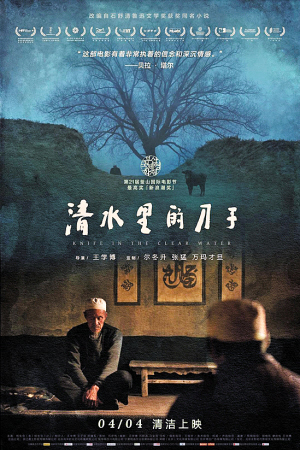

根据石舒清同名小说改编的电影《清水里的刀子》

从“两张一戈”到宁夏文学的崛起

60年来,宁夏文学事业取得了长足进步,从张贤亮时期的“一棵树”,成长到今日文学茂盛的“一片林”,从而成为我国各民族文学版图上不可或缺的重要组成部分。

宁夏当代文学的萌芽与新中国同步,而宁夏文学的兴起完全与改革开放同行。

作为中国当代文学的组成部分,宁夏当代文学的创作曾经有过一个面目相对模糊的时期——从1958年宁夏回族自治区成立到改革开放以前,宁夏出现了哈宽贵、翟承恩、徐兴亚、林楠等勤奋的写作者。其中,1958年来到宁夏的哈宽贵深入回族群众中,创作了歌颂回族妇女斗争生活的短篇小说《金子》《夏桂》,成为宁夏较早反映回族人民生活的文艺作品。

总体而言,这一时期的宁夏作家在中国文坛上的声音还很微弱。宁夏文学真正开始走向全国,是从上世纪70年代末、80年代初,代表作家有张贤亮、张武和戈悟觉(俗称“两张一戈”)。他们的作品具有强烈的祖国意识和对优秀传统文化的信念以及对苦难的书写。

当时,“两张一戈”的卓越表现让宁夏文学特别是短篇小说开始被中国文坛接受和认可。1980年,张贤亮创作发表了《灵与肉》,该篇小说荣获了该年度“全国优秀短篇小说奖”。张贤亮的获奖不仅引来全国读者对宁夏的注目,更把宁夏文学创作的水平提升到前所未有的高度。随后,他创作的《邢老汉和狗的故事》《土牢情话》《河的子孙》《肖尔布拉克》《男人的风格》《绿化树》《男人的一半是女人》等小说成为当时人们关注的话题。与张贤亮齐名的张武和戈悟觉,创作水准亦处于高位状态,张武的《看“点”日记》、戈悟觉的《夏天的经历》都发表在《人民文学》上,作品反响热烈。

这一时期,创刊于1959年的《群众文艺》成为宁夏作家走向全国的重要途径。1979年之后,刊物改为月刊,并更名为《朔方》。随后,《朔方》一连用多期头条把张贤亮推向全国,使之成为全国知名作家。在以后的许多年中,宁夏一大批中青年实力派作家也从《朔方》起步,路展、高深、马知遥、南台、荆竹、查舜等作家相继出现,并在中国文坛上崭露头角,形成了在海内外颇有影响的文学“宁军”。

“青年作家群”掀起宁夏文学的第二个高潮

与张贤亮等老一辈作家的现实关怀、忧患意识等有所区别的是,后来出现的年轻作家要从容得多,个体生命、现实状况、独具风貌的宁夏人文地理,以及汉、回、满、蒙古等多民族相亲共融的共同体意识,都成为他们文学创作取材的对象。因此,这一时期宁夏文学的表现具有“深邃的思想和独特的地域、民族文化气质”。

在这样的背景下,上世纪80年代中期至90年代初期,宁夏文学开始出现以石舒清、陈继明、金瓯、郭文斌、郎伟等为代表的“青年作家群”,掀起了宁夏文学的第二个高潮。

1994年,石舒清以小说集《苦土》入选该年度“21世纪文学之星”丛书。两年后,青年作家马宇桢又以小说集《季节深处》入选1996年度“21世纪文学之星”丛书。此后,青年作家陈继明、张学东、了一容的小说集《寂静与芬芳》《跪乳时期的羊》《挂在月光中的铜汤瓶》分别于1998年、2002年和2006年3次入选该丛书。从1994年首次遴选出版至今,宁夏共有7位青年小说家入选“21世纪文学之星”丛书,其比例之高,在中国文坛亦属罕见。

2000年6月,宁夏青年作家陈继明、石舒清、金瓯作品讨论会在北京召开,宁夏正式向外界推出文学界的“宁夏三棵树”。2001年,石舒清的短篇小说《清水里的刀子》荣获第二届“鲁迅文学奖”。2002年5月,宁夏青年作家小说作品研讨会在北京举办,再一次向外界推出漠月、季栋梁、张学东(又称“新三棵树”)等新锐作家。2007年11月,郭文斌的短篇小说《吉祥如意》获得第四届“鲁迅文学奖”。与此同时,金瓯、石舒清、了一容、李进祥、马金莲分别以中、短篇小说集《鸡蛋的眼泪》《伏天》《挂在月光中的铜汤瓶》《换水》《长河》荣获第七届至第十一届全国少数民族文学创作“骏马奖”。应该说,到21世纪第一个10年结束,“宁夏青年作家群”已经全面崛起。

这一时期,宁夏文学创作的成绩主要集中在小说创作上,特别是中、短篇小说。而与小说相比,宁夏诗歌创作于低调、沉静之中,追求汉语的纯美精粹,在摇曳多姿中显得楚楚动人。杨梓在诗集《西夏史诗》中,将数百年前的古人拉到当下,拷问其蛮荒生命之下的人性;梦也则在诗集《祖历河谷的风》中低吟着乡村物象,展示北方之苍凉与热烈;杨森君的诗集《梦是唯一的行李》《上色的草图》,则于智慧玄思中寻找诗意,寻常意象组合中寓含意味,深谙间离效果之三昧。

在散文创作方面,小说作家“兼职”创作的情况比较普遍,在小说创作有突出成绩的石舒清、陈继明、郭文斌、季栋梁等人,在散文方面也表现不俗。其中,郭文斌的散文集《空信封》中,许多篇章被全国刊物选载,有的还被拍成电视散文在中央电视台播放。季栋梁出版了散文集《和木头说话》《人口手》《从会漏的路上回来》。其中,《和木头说话》曾入围第三届鲁迅文学奖,散文《生命的节日》等被选入中学语文教材。

少数民族文学成为托举宁夏文学的“又一双巨手”

历史上,宁夏就是一个多民族杂居、多元文化相互交融的地域,因此,宁夏文学有着鲜明的民族特色和地域特点。宁夏作家绝大多数来自生活底层,他们的感情真挚细腻,作品贴近乡土和现实生活,加强民族文学创作是他们始终坚持的方向。回族作家马知遥历时10余年创作的长篇小说《亚瑟爷和他的家族》,荣获第七届全国少数民族文学创作“骏马奖”;回族作家查舜的长篇小说《青春绝版》和《月亮是夜晚的一点明白》,是宁夏少数民族文学中的重要成果。

“宁夏青年作家群”中,聚集着石舒清、金瓯、马宇桢、拜学英、古原、单永珍、了一容、李进祥、平原、阿舍、曹海英、马金莲、王正儒、泾河等少数民族作家。回族作家石舒清创作的《清水里的刀子》《果院》《黄昏》等小说,在对回族人民普通生活的生动描绘中,细心发掘着回族人民独特的精神世界,并力图以坚定而执着的信念和力量,来对抗心浮气躁的现代生活。回族作家李进祥的《女人的河》《屠户》《遍地毒蝎》等作品,对当今中国社会生活有着惊人的透视。满族作家金瓯书写城市生活,小说叙事带有先锋意味,给宁夏的文学创作增添了绚丽的色彩。东乡族作家了一容将早年的流浪生活转化为文学素材,给宁夏文学带来一个粗砺而强劲的西部世界。回族女作家平原、维吾尔族女作家阿舍、回族女作家曹海英生活于都市中,对于都市知识女性复杂、纷扰的内心世界的探索,对于自由、诗性的生活的向往,构成了她们创作的核心内涵。

在宁夏少数民族作家群中,“80后”回族作家马金莲一枝独秀,不仅仅是因为她刚刚凭借短篇小说《1987年的浆水和酸菜》荣获第七届“鲁迅文学奖”,更重要的是,她18年如一日坚持文学创作,给宁夏文学注入了新的活力。马金莲的小说多写西北乡村中女性的生活和命运,于乡土风物的细致刻画中,表现出生活的情意和人性的变化。

正是有了这些多民族身份作家的加入,宁夏文学才展现出百花齐放的盛景。有评论家将宁夏文学比作一轮冉冉升起的太阳,而少数民族作家无疑是托举这轮红日的“又一双巨手”。

用文学点亮心灯,新时代宁夏的文学创作遍地开花

进入新时代,科技的发展和文化生活的极大丰富让文学成为一种多元化的存在。在宁夏的作家队伍中,既有坚持多年持续创作的大作家,也有分布在各行各业的小作家,他们用阅读和文学点亮心灯,让宁夏的文学创作遍地开花。

2016年5月,中国作协主席铁凝赴宁夏调研,作了题为《文学点亮心灯》的专题演讲,并看望了农民作家和老作家代表。当时,《文艺报》报道中指出,“宁夏拥有数量巨大的文学人口,他们尽管民族、年龄、职业不同,却把写作看得比生命还重要”。

西吉县农民作家单小花,在县城租了一间七八平方米的出租屋,一边陪孩子学习,一边坚持文学创作。繁重的劳动和不幸的婚姻几乎压垮了她,是写作重新带给她希望。

西吉县农民马建国,从1998年开始写诗,最初不懂得发表,就将作品贴在自家墙上。腿脚不便的他,还会挑出一些诗词糊在门板上,扛到集市上让人挑毛病。好多人觉得他疯了,可他自得其乐。

坐在轮椅上的农民作家王雪怡,1984年开始发表作品,因不能久坐就经常趴在床上写作,一写就坚持了20多年。

这样的例子还很多。在宁夏文学圈里,来自基层和民间的作者总能给人们带来感动。“80后”回族作家马慧娟,被称为“拇指作家”,她一边打工,一边写作,几年间写坏了多部手机。2016年,她加入宁夏作协, 同年7月在北京卫视《我是演说家》节目中演讲《西北村妇的小梦想》引起强烈反响。如今,她已出版了两本散文集《溪风絮语》《希望长在泥土里》。

铁凝曾指出,“宁夏是一片神奇的土地,这里是文学宝贵的粮仓,文学是这块土地上最好的庄稼。”为了让庄稼茁壮成长,宁夏各地文联、作协拿出多项措施,给“泥腿子”作家提供机会。2017年7月,鲁迅文学院西海固作家研修班在北京举办。45名学员中,有很大一部分是第一次去北京的农民作家。今年7月,固原市农民作家培训及写·编·改提升班开班,这是宁夏第一次为农民作家、县区文学期刊编辑举办培训班。这种走出去培训和请进来学习的做法,让宁夏的农民作家在写作道路上走得更加稳健。

除了农民作家,宁夏还出现了一批基层作家,他们中有经营报刊亭的,有开出租车的,有歌手,有在企业打工的。其中的代表有自由职业者、散文作家彦妮,已故作家、出租车司机保剑君,歌手李夏,种子公司销售人员、散文作家刘汉斌……他们用手中的笔记录着各个行业,丰富了宁夏文学的内涵。

职业作家和草根作家的共同书写,让宁夏文学始终与祖国的命运紧密相联,宁夏文学也始终与时代同行、与人民同心。宁夏所涌现出的一批批优秀的作家和他们创作的一批批优秀的文学作品,已经形成了引人瞩目的西海固文学现象、宁夏文学现象,丰富了中国当代文学的图景。

(本文图片均为资料图片)

来源:中国民族报