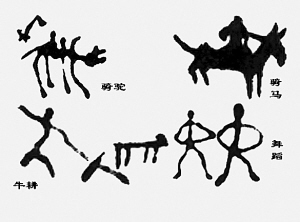

在内蒙古包头市境内,有秦长城遗址约85公里。其中,色尔腾山中约3公里的城墙内侧壁上凿刻有岩画,现已发现107幅。岩画题材有山羊、骆驼、舞者、骑者、兔、蛇等,构图简练,形象生动鲜明。其中一些岩画是秦汉时期往来于长城脚下的匈奴人的作品。

在内蒙古包头市境内,有秦长城遗址约85公里。其中,色尔腾山中约3公里的城墙内侧壁上凿刻有岩画,现已发现107幅。岩画题材有山羊、骆驼、舞者、骑者、兔、蛇等,构图简练,形象生动鲜明。其中一些岩画是秦汉时期往来于长城脚下的匈奴人的作品。

西部是中华文明的发祥地之一,从西周到唐代的两千年间,以长安为中心的关中地区在成为全国政治、经济和文化腹地的过程中,逐步带动了整个西部地区的开发。唐宋以后,中国的政治中心逐渐东移,西部开发更多是在维护国家统一、巩固边陲的安排下实施的。尽管在不同的国家视角下,西部有着不同的意味与解读,有着不同的命运和前途,但西部开发一直是一项综合性的整体工程,涉及政治、经济、军事、边防和文化等方面的基础设施建设,还包含民族关系和对外关系的重大举措。这些建设和举措的优秀成果,对于中华民族多元一体格局的形成,对于民族关系的和谐具有深远意义。

在宁夏回族自治区银川市兵沟旅游区,矗立着一尊白玉雕像,主人公的国字脸上留着整齐的络腮胡,如炬的目光威严地凝望着眼前这片历经沧桑的土地。雕像下方刻有“马踏匈奴”和“长城垛口”图案,雕像身后则是秦朝北击匈奴时修筑的军事要塞浑怀障遗址,距今已有2200多年的历史。

这是谁的雕像?联想到北击匈奴、主持修筑万里长城的功绩,有人会脱口而出:“是蒙恬。”没错,就是蒙恬。然而,今天的宁夏人纪念蒙恬,不仅是因为这位将军曾在这里立下赫赫战功,更因为他是古代中央王朝派出开发宁夏乃至整个河套地区第一人,河套开发的历史大幕正是从那时起徐徐拉开的。

设郡县、修长城、筑直道,构建边疆攻防体系

战国末年,烽烟四起。在中原诸国混战之时,活跃在北方的匈奴贵族也跨过黄河,占领了河套以南的大片土地。公元前221年,秦横扫六国,建立起中国历史上第一个封建帝国,此时,步步南下的匈奴则对秦朝统治构成了直接威胁。为了维护秦朝北部的安全,始皇三十二年(前215年),秦将蒙恬奉命率30万大军北击匈奴。

在黄河之滨,以步兵为主的秦军与匈奴骑兵展开了激烈的战争。最终,蒙恬率领军队击败匈奴大军,收复了河套以南地区。次年,蒙恬率军越过黄河,迫使匈奴继续北撤,夺取了高阙(今内蒙古乌拉特前旗)、阳山(古指阴西最西一段,今指狼山)、北假(今内蒙古河套以北、阴山以南夹山带河地区)等地。

黄河哺育的河套平原土地肥沃,这里既是农耕区防范匈奴来袭的天堑,也是二者发生冲突的前沿。怎样才能让昔日的冲突之地变成稳固富足的屏障?秦王朝提出了“因河为塞”、“筑长城”,构建攻防体系的思路。具体来说,一是在黄河两岸的要塞置县,加强管理;二是修筑长城,藉着天险,保护农耕区域的生产生活免受匈奴骑兵侵扰。想法是有了,谁能当此大任呢?担子还是落在了蒙恬的肩头。

结束对匈奴的战争后,蒙恬率军常驻上郡(今陕西榆林东南),指挥军民在黄河两岸筑亭障,修城堡,将战国时期修筑的燕、赵、秦长城连为一体,加以修固,建成了西起临洮、东至辽东的万里长城。始皇三十五年(前212年),蒙恬还奉命修筑从咸阳经云阳(今陕西淳化西北),直达九原(今内蒙古包头西北)的直道,以加强秦朝中央与北疆边陲的联系,这可以说是我国历史上最早的一条“高速公路”。

发戍卒,进爵位,移民实边建设“新秦中”

在农耕经济发展迟缓的边疆地区驻军,如何解决粮食供给问题是秦朝必须处理好的大事。

当时,河套地区粮食生产无法自给,军队给养主要来自内地。据《史记·平津侯主父列传》记载,汉武帝时期的大臣主父偃在谈到秦朝河套地区的情况时说,蒙恬带兵北征所需粮食主要依靠内地转运,由于沿途消耗损失,“三十钟而致一石”(一钟为六石四斗)。生产、转运粮食给百姓增加了极大的负担和痛苦,以致“孤寡老弱不能相养,道路死者相望”。

为了实现边疆的稳定与发展,秦朝在北边置县的时候就已经使用“谪戍”、“拜爵”等方法,开始了移民实边、发展生产的实践。比如,据《史记·始皇本纪》记载,始皇三十五年(前212年)时曾从内地迁徙3万家到丽邑(今陕西临潼新丰镇)、5万家到云阳开垦土地,免除这些家庭10年的徭役和赋税。始皇三十六年(前211年),又向北河(今乌加河及内蒙古境内东流段黄河)、榆中(今河套东北岸)迁3万家,拜爵一级。按照秦制,拜爵一级,即可得地一顷、宅九亩。

移民带来的不仅是农耕技术,还有与之相适应的生产关系和文化。比如,秦时“北假”之名的由来,根据曹魏人苏林对《史记·匈奴列传》的注释,“北假”得名是因为“北方田官,主以田假以贫人”,也就是田官将土地租借给无田的贫民,这说明在秦朝,封建生产关系开始在河套地区出现。河套以南地区在秦时被称为“新秦”或“新秦中”。按照东汉人应劭在《汉书·食货志》中的注释,“新秦”就是“新富贵者”的意思,这说明自秦统一后,当地社会经济得到了一定发展。

在河套地区出土的属于秦代的文物和墓葬,生动地说明了当时的情况。在内蒙古自治区准格尔旗瓦尔吐沟古城遗址出土了许多秦代文物,有秦半两钱、陶罐等。在通辽市奈曼旗沙巴营子古城中,发掘出刻有始皇二十六年(前221年)统一度量衡诏文的陶量(量器)。在敖汉旗四家子秦代遗址中,出土了铁锄、铁铲等生产工具。

农业生产要求水利灌溉协同发展。俗话说:“黄河百害,唯富一套。”秦以后,人们利用黄河水利之便,修建了河东的秦渠、汉渠和河西的汉延渠、唐徕渠等多条引黄干渠,导引河水灌溉农田,使这里的农业发展获得了持久的生命力。

秦统一后,河套地区的畜牧业也获得了进一步发展。《史记·货殖列传》载,河套地区“西有羌中之利,北有戎翟之畜,畜牧为天下饶”。当时,还出现了“马千匹,牛倍之,羊万头,粟以万钟计”的富裕人家。

河套地区的发展使来自中原和北方草原的人力物力向这里聚集,为边疆少数民族进入中原,共同缔造祖国的历史和文化提供了有利的条件。在长期的交往和劳动中,许多少数民族群众与中原各族人民共同居住和生产,促进了民族的大融合。秦末楚汉战争时期,楚汉双方都有楼烦的骑兵,而在汉军中的楼烦骑兵曾为刘邦战胜项羽立过汗马功劳。还有一些少数民族群众往来长城脚下,与内地商人开展贸易,用牛羊、皮毛制品换取粮食、布匹等生活用品,促进了农耕经济和游牧经济的友好互补。此外,北方草原的养马技术也传入中原,促进了中原畜牧业的发展。据《后汉书·西羌传》记载,位于河套以南的雍州在秦以后也出现了“牛马衔尾,群羊塞道”的富足景象。

资料来源:中国民族报