汉族不仅是世界上人口最多的民族,也是文化传承最久远的民族之一。可以想象,和其他民族祖先一样,坚韧而富有生存技能的汉族先民越过漫长的原始公社制时期,由母系氏族部落转入父系氏族部落阶段,至黄帝传说时代,进入了部落联盟阶段。

据先秦文献记载,并从夏、商、周三朝立都范围来看,汉族远古先民大体以西起陇山、东至泰山的黄河中、下游为活动区域。作为华夏文明圈之核心,呈新石器时代仰韶文化和龙山文化特征。

公元前2500年之前,生活在黄河中流的一些部落,种植五谷,驯养牲畜,逐步强大起来。于是,黄帝和炎帝各率其部,在中原为争夺部落联盟首领之位而爆发了阪泉之战,炎帝部落战败,并入黄帝部落,炎黄联盟初具雏形。后来他们在涿鹿之战中打败了东夷集团的九黎族首领蚩尤,把联盟势力扩大到今日山东境内。后又以炎帝部落和黄帝部落为主体,与山东境内的部分东夷部落组成了更庞大的华夏部落联盟,在黄河流域长期生活、繁衍,构成华夏部族,成为进入大汉族之主脉。黄帝也因此被尊为“人文初祖”,“炎黄子孙”之称谓也由此而来。

黄帝以后,黄河流域部落联盟的杰出首领先后有尧、舜、禹,均由“禅让”推荐产生。

公元前21世纪至公元前16世纪,是中原第一个王朝——夏王朝时期。定贡赋,治水患,征黎苗,伐东夷;冶炼青铜;初有阴阳合历和干支记日方法。将辖区分为九州,东至东海、西连西河、北及燕山,南逾江淮,定都安邑。

此一时期,汉族先民,还应包括来自羌、夷、苗、黎等氏族部落集团的人。因而反映了不同来源的氏族部落集团逐步融合为同一个族体,创造共同祖先的历史过程。西周时已出现华、夏单称或华夏连称的族名,以区别于蛮、夷、戎、狄等;至战国时,秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏同称诸夏。后经兼并、争战,形成诸夏统一趋势,进至中原的戎、狄、夷、蛮也与华夏融合,华夏成为稳定的族体,分布区域已达东北辽河中下游、西北洮河流域、西南巴蜀黔中、东南湖湘吴越等广大地区。

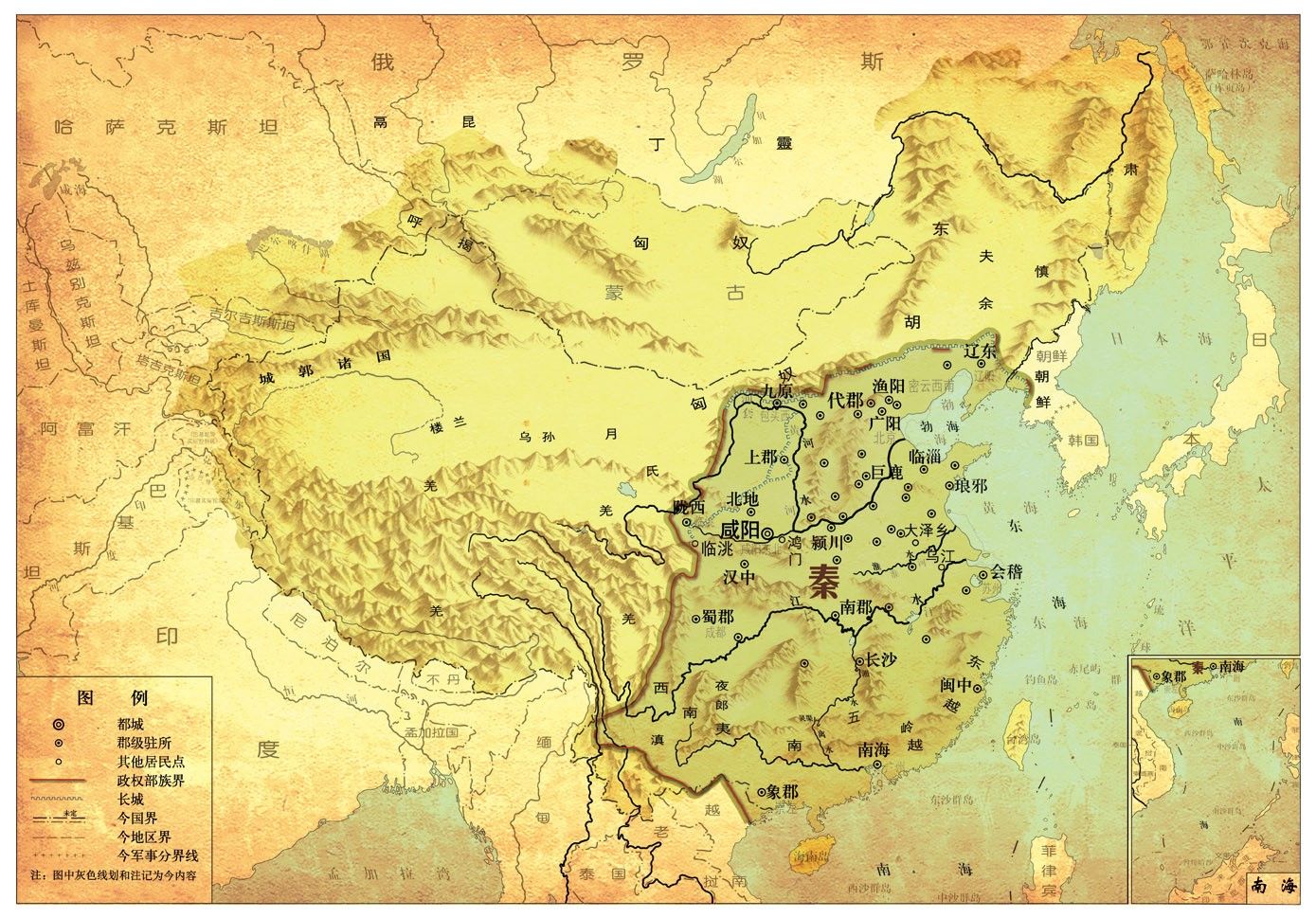

公元前221年秦兼并六国,统一诸夏。首创帝制、以三公九卿为代表的中央官制及郡县制,奠定中国大一统王朝之统治基础;车同轨,书同文,行同轮;为防御匈奴南侵,在连接原秦、赵、燕三国北方长城基础上,又向东西两段延伸,筑成一道西起临洮、东到辽东的城防。此即万里长城(图为秦朝地图)。

秦代华夏族称仍然沿用。秦虽国祚短促,然而西域诸族、匈奴至汉代仍称中原人为“秦人”(此可理解为China一词之由来)。公元前206年,汉朝继秦而兴,前后400余年,沟通西域,屯田湟中,设立护乌桓校尉,征匈奴与西南夷,设立郡县,平定赵氏南越、东瓯与闽越。

汉代实为三朝。西汉(前202年—公元8年)为汉高祖刘邦所建,建都长安;东汉(公元25年—220年)为汉光武帝刘秀所建,建都洛阳。其间还有王莽篡汉自立的短命新朝(8年—23年)。汉武帝时期,汉帝国已成为世界强国,匈奴帝国战败而向北逃遁。张骞出使西域,“丝绸之路”开通东西方贸易通道。正因汉朝声威远播,外族开始称呼中国人为“汉人”,而汉朝人也乐于这样自称,“汉”从此成为中国华夏民族的正规名字。这一时期,典章制度、语言文字、文化教育、风俗习惯等多方面都趋向统一,加上儒学地位被推崇,奠定了汉民族文化的共同基础。从此,中国历代统治者族别虽有变换,但汉族作为中国主体民族的地位始终未变。

公元184年,天下大旱,民不聊生。太平道创始人张角发动了黄巾起义。在镇压起义过程中趁机产生了几个割据一方的军权势力。曹操在官渡打败袁绍,基本上统一北方。赤壁之战,曹操大败,退回北方。孙权、刘备的地位得到巩固。220年,曹丕称帝建魏;221年,刘备称帝建蜀汉;222年,孙权称王建吴,三国鼎立局面形成。三国时期,各国经济都得到了发展。三国后期,魏国的力量日益强大。263年,魏灭蜀汉。265年,司马炎夺取魏政权建立晋朝,史称西晋。280年,西晋灭吴,结束了三国鼎立的局面。

晋朝以前汉族主要分布于中国北方。291年至306年,西晋皇族发生“八王内乱”,导致“五胡乱华”,遂使中国进入近三百年的五胡十六国时期。

“五胡”指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五大胡人部落。304年,南匈奴贵族刘渊在左国城(今山西离石)起兵,自称汉王。306年,晋惠帝亡,司马炽嗣位,是为怀帝,改元永嘉。刘渊遣石勒等大举南侵,屡破晋军。308年,刘渊正式称帝,但两年后刘渊病故,子刘聪继位。311年(永嘉五年),刘聪遣石勒等率军歼灭十万晋军,攻入京师洛阳,俘获怀帝,立“汉国”(汉赵、前赵)。此为“永嘉之乱”。晋朝统治集团南迁,定都建康(今南京)建立东晋,汉籍谓之“衣冠南渡”。由此,汉族经济政治中心初步向南方转移,淮河淮南流域成了南北交战的主战场,从此逐步进入了南北朝时期。此一时期共有六次南迁高潮,累计迁入过百万人口,东晋因而设置许多侨郡侨县以安置北方族民。百余年间,北方各族及汉人在华北地区建立数十个强弱不等、大小各异的国家。

383年,统一黄河流域的前秦和东晋间的淝水之战,东晋取胜。不久,前秦瓦解,形成南北对峙的局面。在南方,东晋之后,经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,史称南朝;在北方,经历了北魏、东魏和西魏、北齐和北周五个朝代,史称北朝。南北朝时期,江南得到开发,北方趋于各民族大融合。而北魏孝文帝的改革,进一步促进了民族融合。三国、两晋、南北朝时期,由于各民族的大融合和南北经济的发展,科学文化得到进一步发展,在不少领域取得世界领先成就。

439年鲜卑北魏统一北方。581年,北周静帝将帝位禅让于杨坚,建立隋朝。隋朝是五胡乱华后,汉族在北方重新建立的大一统王朝,结束了自西晋末年以来近300年的分裂局面。隋炀帝创立科举制度,打破了长期沿用的世袭体系。商业繁荣,正统经学和佛教文化并存,促进了思想文化上的南北合流;建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈等艺术显著提升。隋炀帝动用百万劳工,利用之前众多王朝开凿留下的河道,始修南北大运河,惠泽千秋万代。

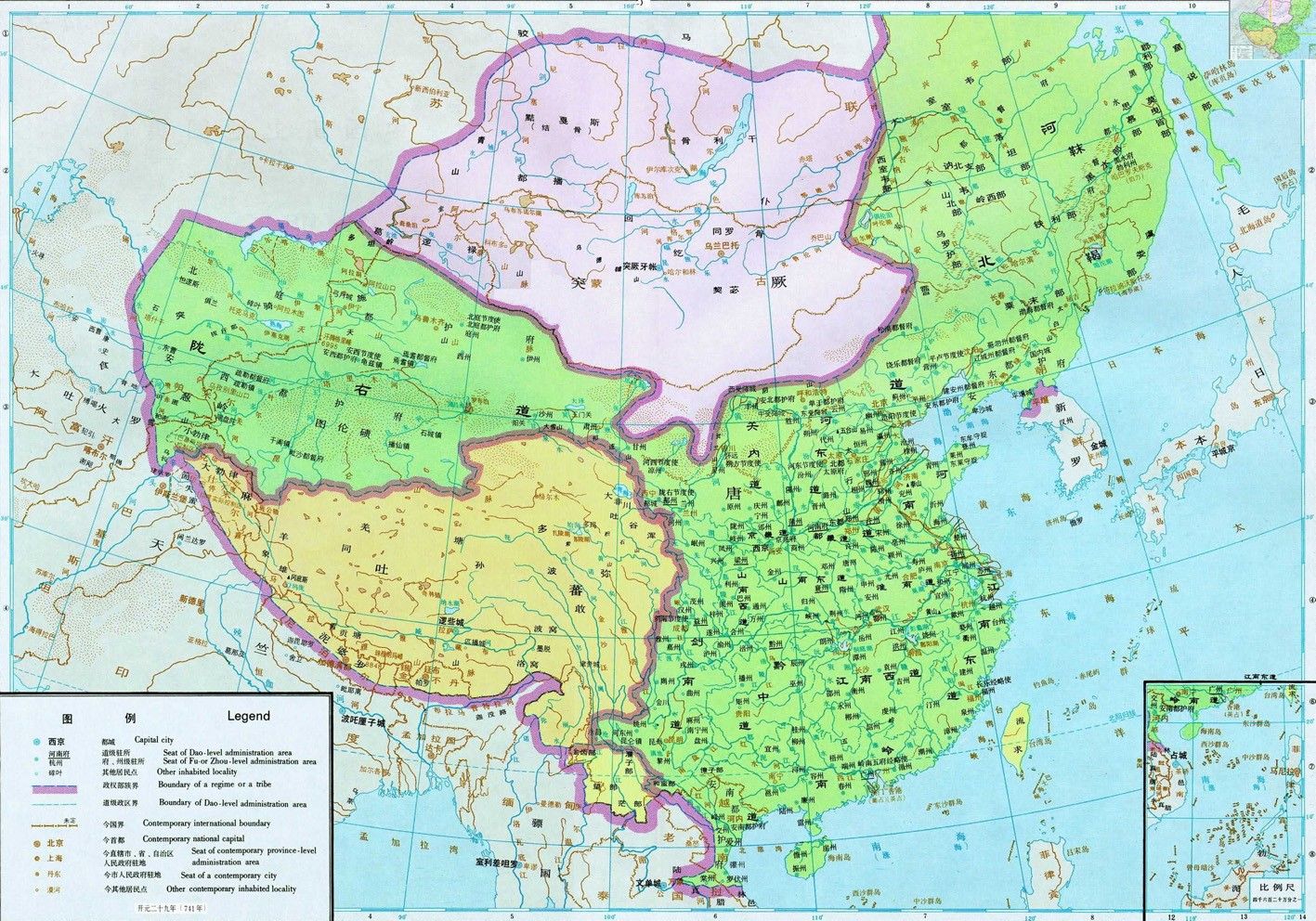

隋末天下群雄并起,617年唐国公李渊发动晋阳兵变,次年在长安称帝建立唐朝。大唐开创了经济文化高度繁荣、四夷宾服、万邦来朝的空前盛世。唐朝也是版图空前浩大、而且唯一未修建长城的大一统汉族自主王朝。兼容并蓄,中外文化交流频繁,长安成为国际化都市,声名远扬,以至今天,海外仍称华人聚居区为唐人街。

唐朝已不再“独尊儒术”,而将儒释道三教并举,因而增进政治的开放和民族的融合,促进经济和文化艺术的繁荣。盛唐前后,无论散文、诗歌、传奇,还是建筑、音乐、绘画、雕塑、杂技、舞蹈、书法和工艺美术,都取得了空前硕果。唐文化蜚声海外,对亚洲、东罗马帝国乃至非洲都产生深远影响(图为唐朝地图)。

907年,藩镇首领朱温代唐,建国为梁。此后,北方先后换了五个朝代(后梁、后唐、后晋、后汉和后周),史称“五代”。同时在南方也出现了九个并列的割据政权,即前蜀、吴、吴越、楚、南汉、闽、南平、后蜀和南唐,再加与后周同时建都于太原的北汉,被称为“十国”。中国重新陷入战乱时期。直到960年,赵匡胤陈桥兵变,夺取后周政权,建立宋王朝,中原基本统一的局面乃告恢复。

五代十国时期,南方相对安定,经济发展较快。五代十国后期,后周逐渐强大,为结束分裂割据局面奠定了基础。北宋形式上统一了全国,经王安石变法,经济得以持续发展。但金兵南下,北宋亡矣。1127年,南宋建立,与金对峙。

1206年,成吉思汗统一蒙古各部,建立大蒙古国。蒙古铁骑旋即对周边国家和地区发动了大规模征战,以至打通欧亚大陆。西夏、金朝和南宋先后被灭。1271年,忽必烈建立元朝。蒙元帝国促进了东西方经济文化交流,开启多民族融合的新千年时代。元朝实行行省制度,将西藏、云南和台湾及澎湖列岛等正式纳入中国版图,奠定了中华民族多元一体化的基本格局。“其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”(《元史·地理志》)元朝国策定制以及大都建为当时最繁华国际都市,也与汉儒幕僚集团大有关联。

1368年朱元璋建明朝,大元统治者被赶回蒙古高原。明大修长城,加固北部边防。派郑和七次出使西洋,加强同海外各国联系。至中后期,随着商品经济的发展,在江南一些地方出现资本主义萌芽。1643年,李自成在襄阳称“新顺王”,不久攻克北京,推翻明王朝,明崇祯皇帝自缢于煤山。

1616年,努尔哈赤建立女真后金政权。1636年,皇太极从蒙古皇室手中得到传国玉玺,遂定国号为清,顺治登基后,于1644年经山海关定鼎北京并击败李自成,大清王朝确立。泱泱汉族民众经过一番血的反抗失败后,被迫留辫易服,再度陷入漫长的历史困境。

但从1840年鸦片战争到洋务运动的兴起,从19世纪末甲午中日战争到维新变法运动,到孙中山领导的辛亥革命成功,1912年宣告中华民国之成立,推翻了在中国存在两千多年的君主制度;从1919年的五四新文化运动到“东亚病夫”的幡然醒悟;从“九·一八”事变到全面抗战,无不体现以汉族为主体的中国仁人志士们的艰苦卓绝精神与励志图强业绩,仅在十四年抗日战争中,就有上百位将军奋不顾身,为国捐躯!国难当头,多少英雄儿女,前赴后继,在冰天雪地里,在南亚丛林里,在平型关,在台儿庄,奏响惊世战歌!

1945年8月15日,日本政府宣布无条件投降。中国人民在第二次世界大战中所付出的重大牺牲和所取得的伟大胜利,标志着中华民族通过历史阵痛得以全面振兴的力量与希望。

1949年新中国成立以来,尤其新时期实行改革开放政策以来,中国经济一跃而居世界第二。在此翻天覆地的乡村变革和城镇化进程中,遍布全国的广大汉族人民的付出和努力,一直起着决定性的作用。另一方面也促使数亿汉族农民放下数千年的历史包袱,投身新时代进程——为了新生代公民理想,宁愿背井离乡——其性质与实现中华民族伟大复兴一脉相承。

参考资料:

1.郝文明、王铁志主编、国家民委民族问题研究中心编《中国民族》,中央民族大学出版社,2001

2.中国大百科全书》(第二版),中国大百科全书出版社,2009

3.内蒙古社科院历史所主编《蒙古族通史》,民族出版社,2001