“三免费”教育使云南边境地区许多贫困孩子重返课堂。

橡胶、茶叶等特色产业让少数民族村民富起来。

从高山搬迁下来的德昂族农民的新居。

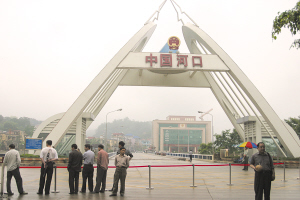

兴边富民行动,也促进了口岸建设。

陇川县户撒阿昌族乡保平村邦傲村民小组已成为新农村建设的典范。

云南有长达4061公里的边境线,沿线8个州市25个县,其中22个是民族自治县或民族自治地方县,17个是国家扶贫开发重点扶持县。边境县总人口656万,其中傣、佤、拉祜、布朗、基诺、阿昌等少数民族385万人,占边境总人口数的58.7%,16个民族跨境而居。

2000年,国家兴边富民行动开始试点实施,云南的兴边富民行动从试点县铺开,最终上升为云南省委、省政府的重点工作。2000年至2010年,云南省兴边富民资金总投入达254亿元,完成了10项任务、6大工程和30件惠民实事,建设了650个“兴边富民示范村”。

云南省委书记白恩培说:“‘边疆民族问题’是云南发展难题的交汇点。加快边境地区发展,逐步缩小地区差距,事关巩固党的执政基础,事关民族团结、社会和谐、边境安宁的大局。”

兴边富民示范点:带动边疆地区整体发展

保山市腾冲县猴桥镇猴桥村长塘自然村位于国际大通道腾密公路旁,村里31户165人全部是傈僳族。2005年之前,贫穷仍是这片土地的真实写照:低矮的茅草房、无自来水、村民经济收入微薄。

2005年,腾冲县民宗局将长塘村列入兴边富民示范村进行重点扶持,总投资106.3万元,不但修通了通村公路,建起了蓄水池、公共厕所、停车场和文化活动室,还帮村民实现了改房、改灶、改厩、改厕,扶持村民种植果松1000亩,种植板栗、泡核桃等2500株。

示范村建设成效十分明显,群众的生产条件和人居环境得到改善,村民集体活动空间也从无到有。更为重要的是,村民们的观念得到明显转变,“持续发展”、“科技致富”的理念在群众中扎下根,农民人均纯收入持续增长。

以整村推进方式,国家扶持与群众自力更生相结合,云南在边境沿线开展了“兴边富民示范村”、“兴边富民集贸市场”、“兴边富民口岸”、“兴边富民小学”等示范点建设,结合扶持特困民族和人口较少民族发展等内容,至2010年,共建设了650个“兴边富民示范点”。

示范点的带动,让云南边疆焕发出生机:到2009年底,云南边境地区25个县市生产总值由2005年的305.57亿元增加到572.04亿元,人均生产总值由4967元增加到8777元,年均分别增长13.1%和12.4%;地方财政收入达34.71亿元,年均增长25.6%。

优势产业扶持:奠定边疆地区发展后劲

在开展兴边富民行动中,绿春县共投入340万元用于发展优势产业。扶持大黑山乡少数民族群众开发建设1500亩龙眼示范基地,使214户1400人受益;扶持大水沟乡牛倮底马村委会发展紫胶产业,帮助410户定植1.2万株紫胶寄主树苗;建设了骑马坝乡2000亩胡椒示范基地,帮助当地傣族群众脱贫致富;加大对优势名茶——玛玉茶的培植和推广,建立了马鹿塘2000亩玛玉名优茶园示范基地;扶持龙塘橡胶林场开发橡胶,帮助200多户少数民族群众发展橡胶产业。同时,培训了100名经济林果能手、410名胡椒种植技术骨干、500名八角种植骨干和2050名茶叶培植与加工的技术人才。

贡山独龙族怒族自治县提出了“培育草果种植产业,打造农民增收工程”的目标,5年来投入资金402.1万元,在全县三乡一镇13个村委会共完成草果种植面积2.14万亩,受益农户达4166户、1.47万人。2007年,最先得到“万亩草果种植项目”扶持的群众中,年收入1万元以上的已达25户。2008年,全县草果种植面积达6.55万亩,年增加收入180万元以上。

兴边富民十年,云南累计安排产业培育资金2.74亿元,实施特色种植业、特色养殖业、特色经济林、特色加工业和动植物防疫体系建设等项目,为改变单一的农业产业结构、促进农民增收打下了良好的基础。

因地因族扶贫:扶到群众的困难点上

2004年,对于贡山县独龙江乡的独龙族群众来说是一个特殊的年份。这一年,针对独龙族群众看病难的问题,独龙江乡中心卫生院工程项目获批,这是云南省2004年度6个兴边富民行动重点县中单项基础设施建设项目投资最大的一个项目,建筑面积990平方米,总投资125万元。项目的建设,结束了独龙江乡卫生院条件差、无住院病房的历史。

普洱市江城县康平乡勐康村坝卡村民小组是一个离中老(挝)边境勐康口岸不远的哈尼族村子,全村有57户264人,现在这个村子被称为“边境民族文化旅游第一村”。自2008年起,江城县把打造具有边地风情特色的新农村作为城乡建设的一项重点工作来抓,并于当年完成了包括坝卡村民小组在内的6个特色村庄的建设。

“我这辈子住过三代房子了,第一代是土舂墙茅草房,第二代是土基瓦房,现在是砖混洋楼。”坝卡村73岁的前老村长何家全笑呵呵地说,“以前嫌自己家乡边远贫穷,现在觉得家乡的每一片地都可以致富,只要肯干,肯动脑子,坝卡就是一个金窝窝。”

村民小组长李春华说:“现在,坝卡村的村民都各有各的致富门路,2008年,村里实现经济总收入60万元,农民人均纯收入在2300元以上。”

从2000年开始,云南省投入资金3800多万元对金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族地区实施了“155”扶贫工程,即每年帮助1000人脱贫,用5年时间解决5000人的温饱问题;投入资金5531万元,对勐海县布朗山乡、景洪市基诺山乡实施整体脱贫开发等,通过实施“一族一策、一山一策”等特殊扶持政策,使大部分群众基本实现了脱贫。

教育科技扶贫:改变少数民族孩子命运

在怒江大峡谷北端的福贡县马吉乡布腊小学,傈僳族女生艳婷芳每天往来于学校与村寨之间,没有了哥哥姐姐以前上学时因交不起费用而带来的困窘。过去,因为贫困,哥哥姐姐几度被迫中断学业甚至辍学。“三免费”以及“两免一补”政策实施以来,云南边境地区许多贫困孩子重返课堂。

早在2000年,云南省民委、省教育厅、省财政厅就制定了《云南省边境沿线行政村以下小学学生免费教育试行办法》,对边境沿线村委会以下小学学生实施“三免费”教育。到2004年,云南省政府把边境沿线129个乡镇、7个人口10万以下的特有民族聚居区23个乡镇和85个村委会、迪庆29个藏族乡镇农村户籍初中生和小学生列入“三免费”范围,投入经费由2000年的1800万元增加到7263万元,受益农村中小学生达40.8万人。

2005年,云南边境地区“三免费”教育被纳入了国家实施的“两免一补”范围,同时,云南提高寄宿制、半寄宿制学校学生生活补助标准,并为边境地区经济社会发展相对滞后的布朗族、基诺族等14个少数民族在昆明举办大中专班等,为边境地区的稳定和发展提供人才支持打下了良好基础。

如果说“三免费”教育给边境地区的贫困孩子带来了学习知识的希望,那么农业科技则给文化素质较低的农民带去了现实的帮助。

云南西盟佤族自治县不断进行各种农业种植技术的改良,县技术人员经常顶着烈日、冒着风雨与贫困群众一起“一平二宽三肥四埂五路”,一招一式手把手教;推广优良品种,政府买来种子,分发到各户,派出农业科技干部到田间地头服务。

西盟县岳宋乡政府的旁边就是连片的茶园,岳宋乡书记段江平欣慰地说:“近一两年来最高兴的就是老百姓,他们自己会主动施肥,会主动问我们找茶苗,主动找农科员请教种植技术,这是个了不起的变化!”

云南省财政还安排专项资金为25个边境县的乡镇订购各类书刊杂志和科普读物,开展捐赠书籍活动,积极推进“千里边疆文化长廊工程”,为促进边境地区的民族团结和经济社会发展起到了较好的推动作用。

党和政府关怀:激发建设美好家园信心

龙陵县龙新乡小米地自然村是个有67户304人的傈僳族村,2008年被列为兴边富民示范村后,国家补助60万元,村民小组集体出资25万元,带动群众投资和投工投劳折资83万元,按照“三通(水、电、路)三改(厨、厕、厩)、三建(家、园、池)、一发展(经济)”的规划开展建设。

年过七旬的傈僳族村民麻老倌一家10口四代同堂,两个孙女在外打工,家里还有4个劳力,耕种着10多亩田地,经营着170多亩山林,饲养着40多头牲畜,孙子从事驮运,全家年收入3万多元。他家建盖了一正两厢砖木结构的大宅院,修建了装有太阳能沐浴器的洗澡间;宽敞的堂屋里沙发、彩电、收录机等一应俱全,厢房里摆放着农用“小五机”,院场里停放着两辆摩托车……

麻老倌感慨地说:“过去住的是茅草房,走的是泥土路,喝的是牛滚塘水;现在住的是大瓦房,走的是水泥路,喝的是自来水;家里的电器多了,走亲串戚的路近了,这都是党的富民好政策带来的喜事!”

2005年至2009年,云南各级部门累计投入整村推进、安居工程、易地搬迁等建设资金17.28亿元,使边境地区4548个贫困自然村的76.4万人直接受益。

2000年至2010年,国家民委投入云南省25个边境县建设资金共计3.57亿元,实施了水、电、路、安居房、种植、养殖、技术培训和整村推进等项目,覆盖边境25个县214个乡镇819个村委会,使300多万各族群众受益。

十年巨变:构筑耀眼国门、和谐边疆

江城哈尼族彝族自治县康平乡瑶家山村王纳碑村民小组位于中老边境一线,共有26户104人。过去的王纳碑瑶族村民们居住在曼博山,一直以种植旱稻、玉米为主,过着刀耕火种、游耕游居的生活。

2007年王纳碑村民小组被列为兴边富民示范村,经过一年的建设,实现了通路、通水、通电、通电话,建成科技文化室、购置了电教设备;种植茶叶110亩;修建了群众活动场所,配备了篮球架。

现在, 王纳碑村民小组年人均纯收入达到2186元。村民邓庆文感慨地说:“虽然我们远在中老边境一线,但党和政府没有忘记我们。现在,我们住上了新房,用上了家电,骑上了摩托车,日子过得红红火火。”

云南兴边富民10年,边境地区固定资产投资由2005年的211亿元增加到2009年的488.37亿元,年均增长28.2%。投资的快速增长,有效地改善了边境各县(市)的交通、水利、通信等基础设施条件。2009年,边境地区通公路、通电、通电话、通电视的自然村比重分别达88.8%、95.6%、89.1%和95.2%,新增水库库容2.75亿立方米,解决了170万人的饮水安全问题。另外,边境地区共安排义务教育保障经费19.2亿元,新建校舍200万平方米,投入资金8.55亿元,新建或扩建29所县级医院、18所县妇幼保健院、49所乡镇中心卫生院、1446所村卫生室,建设15个县级文化馆、19个图书馆、10个文工团(队)和148个乡镇综合文化站建设项目。

兴边富民,在点点滴滴的推进中,促进了边境地区社会事业的长足进步,为构筑和谐边疆奠定了基石。

历程·成果

●2000年,云南开始开展兴边富民行动,实施基础设施、温饱、安居、免费教育四项工程,并在全国率先实施边境“三免费”教育,推动了国家“两免一补”政策的出台。

●2000-2003年,云南在麻栗坡、绿春两个县开展兴边富民行动试点县建设,同时确定了12个边境乡(镇)为省级示范点。

●2004年,云南绿春、富宁、潞西、西盟、贡山、沧源6个县(市)被确定为第一轮全国兴边富民行动重点县,3年内,各级部门共计安排资金5400万元,实施了315个项目。

●2005年,云南省委、省政府启动了“兴边富民三年行动计划”(2005-2007年),中央、省、州(市)三级财政共投入资金54.24亿元,解决了30件惠民实事。

●2007年,云南通过积极争取,河口、金平、马关、陇川、泸水、福贡、勐腊、江城、澜沧、耿马、腾冲等11个边境县被确定为国家新一轮兴边富民行动重点县,连续扶持3年,每年每县投入300万元,是全国列入重点县最多的省区之一。

●2008年,云南省委、省政府启动了“新三年兴边富民工程行动计划”(2008-2010年),争取国家和省支持资金107亿元,2008-2009年两年已累计完成投资152亿元。预计两轮兴边富民工程投入资金达254亿元,使边境地区进入了增长速度最快、发展质量最好、城乡面貌变化最大、人民群众受惠最多的时期。

来源:中国民族报