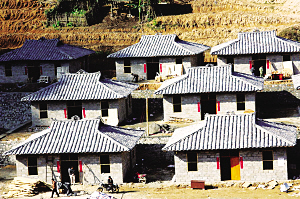

兴边富民项目示范点广西那坡县百省乡那布村水弄苗族新村新貌。 资料图片

沿广西东兴市出发,穿越崇山峻岭,经防城、宁明、凭祥、龙州、大新、靖西、那坡8个边境县(市、区),绵延1020多公里,在中国广西与越南交界的山水之间,聚居着壮、汉、瑶、苗等12个世居民族。

一直以来,贫困是这些地区共同面临的难题。饮水难、用电难、看病难、住房难、就医难、上学难等一系列难题的交织,阻碍着边境地区的发展。10年前,广西兴边富民行动基础设施建设大会战在这8个县市打响。10年后,记者沿着这条边境线采访,看到了边境地区日新月异的发展。

打通边境发展的“经脉”

10年前,兴边富民行动伴随着国家西部大开发战略的实施起步了,“兴边富民”,顾名思义,振兴边境、富裕边民。而对于广西来说,这是一个必要而紧迫的艰巨任务。

广西的边境发展最先需要解决哪些问题?在经过科学的调研论证之后,广西把目标瞄准了基础设施。2000年8月,广西边境地区基础设施建设大会战在千里边境线上拉开了序幕。

10年后的今天,我们可以看到有这样一条路,从广西东兴市的竹山村开始,穿过莽苍的大山、美丽的壮村苗寨,一直延伸到广西与云南接壤的百色市那坡县弄合村,这条柏油路名叫“兴边富民沿边公路”,全长725公里,它连接了广西的8个边境县(市、区),路的很多地方与越南仅几十米之隔。这条路是广西边境地区基础设施建设大会战时投资9.3亿元建成的。而这一条路的建成,也打通了边境地区发展的“经脉”。

位于大新县的“德天跨国大瀑布”,源起广西靖西县,流入越南又流回广西,经大新县德天村处遇断崖跌落而成瀑布,非常壮美。然而,以前由于交通不便,这些美丽的景色只能藏在深闺。沿边公路修通后,“德天跨国大瀑布”一下子火了起来,去年,接待中外游客达到150万人次。

龙州县盛产甘蔗,但是,在交通不便的年代,由于甘蔗运不出去,没有人敢种。龙州县副县长黎萍告诉记者,10年前,山里的农民杀一头猪到镇上去卖,要请几个壮小伙把猪肉背出去,结果,一头猪只能收到半头的钱。沿边公路开通后,农民不仅可以在自家门口做生意,县内甘蔗种植也一下子突飞猛进。现在,龙州的甘蔗种植面积达50.96万亩,产值对全县财政的贡献率达到50%。黎萍感叹:“要致富,还得先修路啊。”

沿边路还与一个个边防哨所相连,实现了公路的军民共用。位于龙州县内的金平哨所所长农朝书告诉记者,路没有修通之前,边防士兵巡逻只能走路,如今,可以开着巡逻车巡逻了。

广西边境地区基础设施建设大会战,解决的不仅是路的问题,这一次会战,广西共投入资金21.6亿元,用两年的时间为8个边境县(市、区)办了24件实事,建设项目17927个。2008年、2009年至今,广西还先后开展了两次大会战,分别为距离边境0至3公里、3至20公里的地区解决难题。

告别贫困,走向小康

在广西的边境采访,最切身的感受就是条件艰苦。很多边民生活在深山密林之中,十几年前,他们或许还不知道什么叫电视、手机,但是,所有人都知道离自己最近的那些界碑,有人形容这些边民是不拿军饷的“边防军”。他们守卫着祖国的边防,而他们的贫困也没有被遗忘。

那坡县百省乡那布村水弄屯,被称作“水弄苗寨”,位于海拔1100米以上的高山上,与越南接壤。由于环境恶劣,屯里的87名苗族群众以前过着刀耕火种、衣不蔽体的生活,2007年人均年收入只有160元。村民住的是低矮破旧的茅草屋,电、路、自来水、广播电视、电话一概不通。在当地广泛流传着“一年不到半年粮,住的木撑茅危房”,“人到穷时愁断肠,红薯洋芋当主粮”的顺口溜。

2008年,一场边境扶贫攻坚战在那坡县打响,那坡县制订了针对水弄屯等9个特困屯的“兴边富民行动实施方案”,计划总投资1110.15万元。不到一年的时间,包括水弄屯在内的近两万群众的生产生活条件发生了翻天覆地的变化。

记者来到水弄屯采访时,看到这里的群众已经全部搬进了新盖的砖瓦房,他们用沼气煮饭做菜,家里还有了电视。

64岁的水弄屯村民李国童老人虽然已经搬进了新家,但是她还保留着原来居住的茅草屋。“保留下来,让孩子们看看,让他们知道没有国家的帮助我们哪有今天。”李国童老人说。

通过10年的兴边富民行动,在广西的边境,有的边民正在远离贫困,而有的边民已经迈上了小康的道路。

农业产业结构的调整让边民富了起来。靖西县地州乡2000年以前,全乡财政收入仅50万元,近年来,该乡大力扶持和发展烤烟这一特色产业。至2005年,全乡烤烟种植面积达1.3万亩,种烟收入1594.4万元。仅烤烟一项,烟农户均增收7360元。全乡仅烟叶一项创税就达263.46万元,占全乡财政收入的90%以上,成为广西第一大烤烟乡镇。地州乡的坡豆村、润远村如今靠种烟致富,建起了一幢幢新楼房,当地人称为“烤烟楼”,高档家俱、家电也进入了农家。

在中越边境15号界碑中方一侧,凭祥市浦寨边贸互市点的中越货车往来不息,一派红火的景象。很难想象,1992年以前,这里只是一个拥有17户居民的边境小屯。

1992年,国家把凭祥市作为沿边对外开放城市之一后,浦寨这个边境小屯开始崭露头角。经过几年的发展,如今已成为中越边境线上最大的边贸点、广西最大的进口水果批发市场和东南亚最大的红木家具市场,也是我国面向东南亚的物流大通道之一。

凭祥市商务局负责人徐志全告诉记者:“在浦寨,中越两国边民可凭边民通行证进出对方贸易区进行交易,对于边民来说,无疑是开辟了一条重要的致富之道。”在凭祥的沿边一线,边民别墅式的家园映衬在绿水青山中,很多人家的门口还停着高档小轿车。

大力做好边贸文章,不仅富了凭祥,也富了广西各个边境城市。2009年,广西全年边贸进出口额达142.06亿美元。

各族同胞共唱祖国好

今年10月21日,记者来到与越南仅距1.5公里的靖西县龙邦实验学校采访,听到学校的上下课铃声是雄壮的《歌唱祖国》。

龙邦实验学校项目是兴边富民行动试点项目和广西边境地区基础设施建设大会战项目,仅一期工程就投入了463.5万元。如今,这所学校有漂亮的教学楼、学生公寓楼……学生上学不仅享受了全免费,每人每个月还有75元的生活补贴。

龙邦实验学校校长李盛锦告诉记者:“我们用《歌唱祖国》作为上下课铃声,就是要培养学生的爱国热忱,增强他们作为中国人的自豪感。”

兴边富民行动开展10年来,在广西边境沿线,还谱写了众多民族团结的赞歌。

与越南接壤的靖西龙邦镇大莫村弄关苗寨,是靖西县唯一的苗族村寨,也是靖西县边境一线最为贫困的村屯。全寨45户共234名苗族村民。兴边富民行动开展以后,这个屯先后得到项目资金扶持50万元,屯里通了公路,苗族同胞用上了电。屯里的弄关小学也得到了社会各界的支援。10年前,弄关苗寨没有一个初中毕业生,如今,全屯在读初中学生达20多人。

那坡县百省乡水弄特屯,是一个苗族同胞安置点,10年前,政府把他们从深山中迁移到这里时,因为缺少土地,没过多久,一半人就回到了原先居住的地方。经政府协调,附近的壮族村民每家让一点,无偿地把自家的土地贡献出来,如今,320多人的村屯,人均有了一亩地,搬回去的村民搬回来了,他们还与当地壮族成为了亲戚。

东兴市生活着1.7万多名京族同胞。受惠于兴边富民行动与国家扶持人口较少民族发展双重政策,2009年,京族群众年人均收入超过了6000元,成为我国22个人口较少民族中最富裕的民族。

“在广西的边境,绝大多数民族为跨境民族,让这些民族感受到党和政府的温暖,感受到境内各民族的关爱,对于巩固边防意义重大。”广西百色市民委副主任王明清说。

正如广西壮族自治区民委主任卢献匾所说,兴边富民行动的使命,不仅是要推动边境地区经济社会发展、巩固边防,而且要促进民族团结,实现各民族共同繁荣发展。

历程·成果

●2000年以来,广西利用国家民委和财政部安排的兴边富民补助资金1.58亿元、地方配套资金2556万元(不含投劳折款),实施了1194个兴边富民行动项目:基础设施建设项目877个,科教文卫项目138个,发展生产项目48个,科技培训项目62个,投入资金557万元,其他项目69个。

●广西边境县(市、区)地区生产总值从2000年的9.12亿元增加到2009年的303.36亿元;财政收入从6.14亿元增加到33.25亿元。

●在兴边富民行动政策指导下,广西先后组织实施了三次大规模的边境地区基础设施建设大会战,共投入资金37.9亿元,实施项目79361个。

●2000年到2002年,开展边境地区基础设施建设第一次大会战,投入资金21.6亿元,为8个边境县办了24件实事,建设项目17927个。

●2008年,广西开展距离边境0至3公里地区的基础设施建设第二次大会战,投入资金4.56亿元,安排建设十大类14053个项目。

●2009至2010年,开展距离边境3至20公里地区的基础设施建设第三次大会战,共投入资金11.7亿元,安排建设9大类47381个项目,集中力量解决村屯交通、安全饮用水、茅草房改造等突出问题。

来源:中国民族报