粟特文,又称窣利文。古代粟特人使用的一种拼音文字。用于记录当时流行于中亚及中国西北部的商业语言——粟特语。也有人用这种文字书写宗教文献,其中尤以佛经为多。粟特语属于印欧语系印度——伊朗语族伊朗语支,同波斯语和古和阗语关系密切。在中国境内发现的粟特文献主要有三种字体,即佛经体、古叙利亚体、摩尼体。佛经体与安息语字体相近,古叙利亚体为景教徒所用,基本上古叙利亚爱司特兰格勒体同,但为适应粟特语语音,略有增减,基督教经典用此字体。摩尼体与中期波斯摩尼体相同,用于书写摩尼教经典,但摩尼教经典也有用其他字体者。此外,还有一种古老粟特体,是指在敦煌发现的一批粟特人书信所用的字体,近似后来的佛经体。根据对中国新疆吐鲁番地区出土的粟特文残卷及其他考古材料的研究,一般认为粟特文字母来源于叙利亚的阿拉米字母。阿拉米字母有22个,粟特文借用了17个。这套字母只表示辅音,不表示元音。行款有从右到左横写和自上而下竖写两种。传世文献有摩尼教、基督教、佛教经典和商业书信等。13世纪,蒙古族进入中亚后粟特文被废弃。

古代的粟特,汉文史籍中作“粟弋”、“卒利”、“速利”、“孙邻”、“窣利”等等。粟特人居住在撒马尔罕一带,粟特语属于中世纪伊朗语的东部方言。粟特语文在当时的中亚是一种各国和各民族间通用的语文,使用广泛。粟特文属于闪语族文字的阿拉米文字组,最早时,公元312——313年,被称为古粟特字母。这种文字最初的一种变体被称为马尔罕变体,后来,到公元500年,一种书写体在突厥人居住的地方流行。由于该文字变体多用于书写佛教文献,又称之为佛经文字。这种文字也用来书写摩尼教和基督教聂斯拖里文献。到公元7世纪时,其书写形式被固定下来。粟特文自右向左书写。大约在公元600年前后,可能是因为受汉人的影响,改为竖写,行款从左到右。在中国境内发现的粟特文文献主要有三种字体,即佛经体、古叙利亚体和摩尼体。

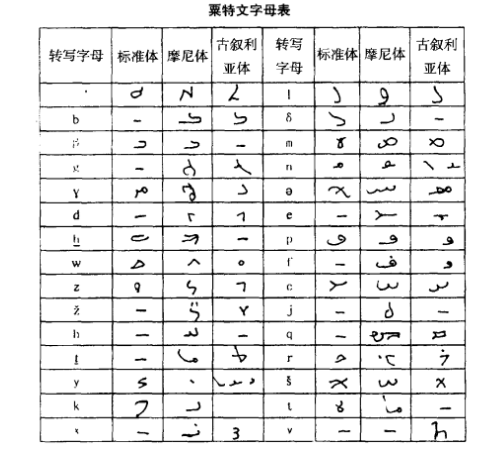

粟特文因字体不同,其字母数量也不等。佛经体有17个字母,古叙利亚体有22个字母,摩尼体有29个字母。粟特文属于辅音音素型文字,最初只是代表长元音的字母才予以书写,不过后来所有的元音甚至是缩略的元音也予以标明。标明元音字母时,一般都用辅音字母aleph、y和w表示,如用aleph表示长、短元音a,用y表示长、短元音i和e,用w表示长、短元音u和长元音o。两个表示元音的字母可以结合起来书写。一般认为粟特文中有11个字母表示元音,19个字母表示辅音。字母按在词中所处的位置之不同,有词首、词中和词尾等不同写法。

资料来源:

1.铁木尔·达瓦买提[主编]主编: 中国少数民族文化大辞典,综合卷[M]. 北京,民族出版社,1999.9.

2. 童一秋.语文大辞海,语言文字词汇卷[M],黑龙江人民出版社,2002.04.