贵州瑶族支系多,居住分散。按支系呈小聚居、大杂居,点状形式分布于黔湘、黔桂边境一线,以荔波、从江、黎平为多。瑶族崇尚自然、精于舞蹈,猴鼓舞是其一绝。山地经济特点突出,工于纺织、竹编及藤编,多居干栏式房屋,其服饰、习俗、语言及自称差异较大。瑶语属汉藏语系苗瑶语族,分苗语支和瑶语支。盘瑶有用汉文记录瑶族语言的《盘王大歌》等唱本,节日主要有盘王节、陀螺节、六月卯节、糯考节。

瑶民怀祖

贵州瑶族,因支系不同,其族源皆不同。自称“董蒙”(俗称白裤瑶)、“努侯”(俗称青瑶)、“东蒙”(俗称长衫瑶)的瑶族是开拓荔波的最早居民,有“八十二洞瑶民”之说;自称“巴哼”(俗称红瑶)的瑶族,源于汉时的“武陵蛮”,因避战乱和灾荒辗转迁入贵州黎平和从江;自称“容棉”(因崇拜盘瓠(hù)而称为“盘瑶”)的瑶族,多于明清时期迁入贵州榕江、从江、雷山、丹寨、剑河、三都等县。来源虽有不同,但人们都用“瑶”来概称自己。

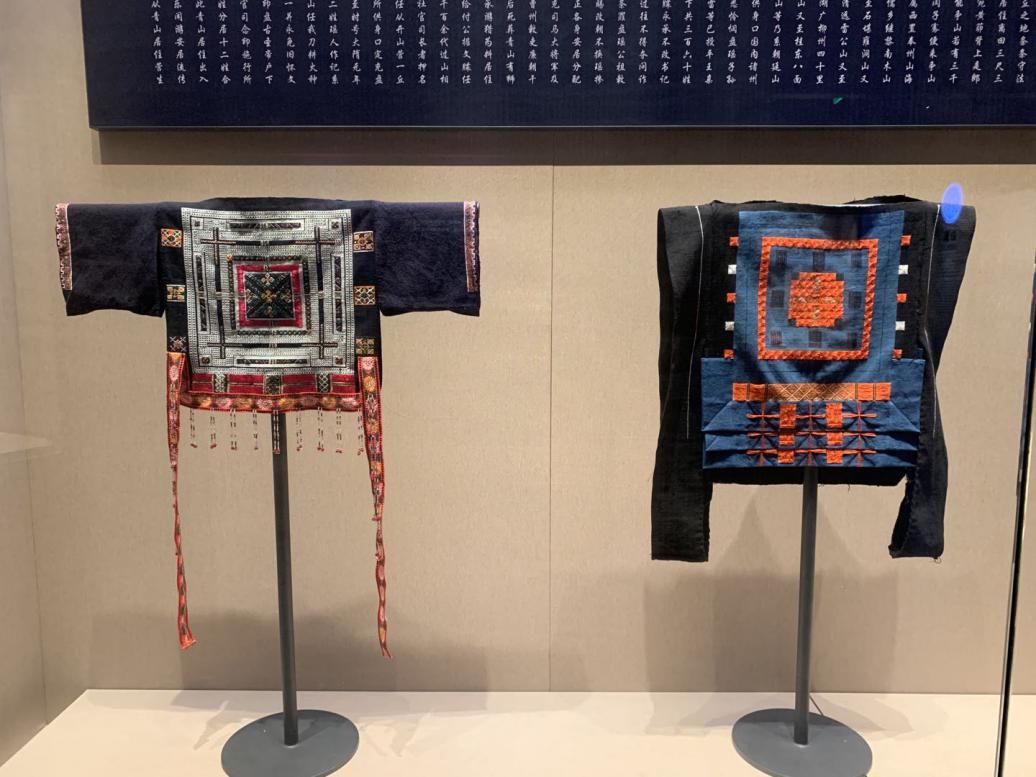

瑶族“白裤瑶”贯首衣

瑶族民族服饰,左为“盘瑶”女嫁装,头顶是三角形木板支架构成的角帽。

怀祖之思

瑶族在迁徙过程中,留下众多传说,并用歌声唱出了途中的苦楚,在古籍中记载了迁徙的心酸,并在服饰中记叙了民族历史,形成独特的民族标识。

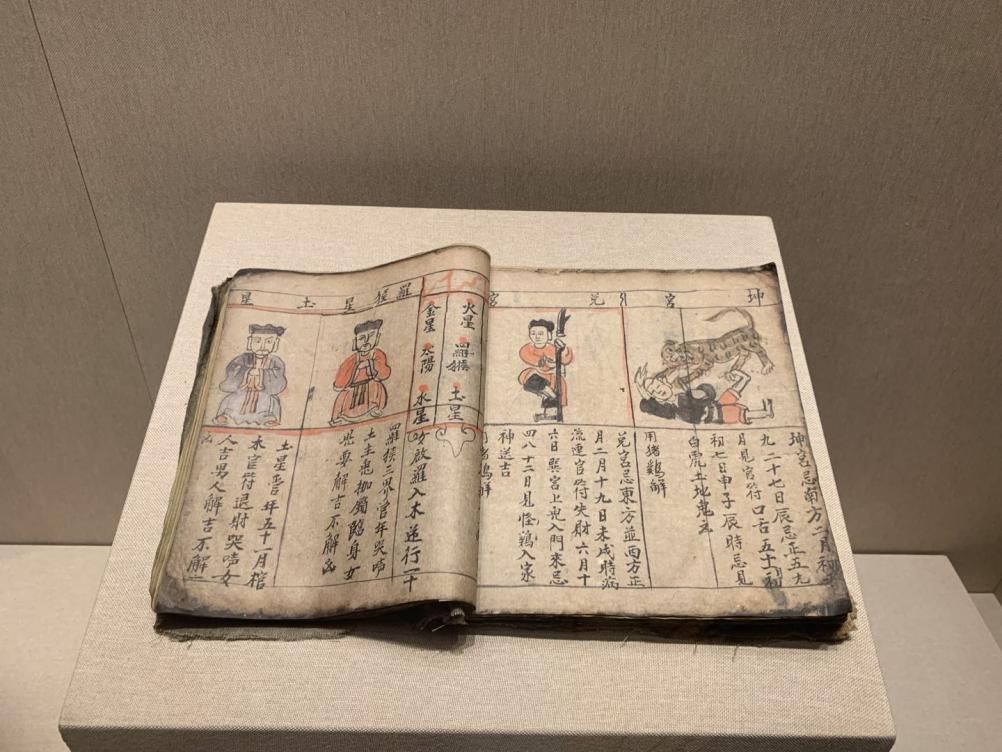

《三世像全本》:征集于从江县,为清代的古籍。全本以汉字抄写的记录瑶族族源、迁徙历程、习俗等,书中还有很多花边图案和彩色神像,多与祖先盘瓠的传说有关,在过盘王节祭祀盘王时也会用到此书。

古训谨承

瑶乡在历史中,形成适合本族的组织管理形式,其民风古朴、社会清平一直为人乐道。

寨老制:寨老,瑶语称“买努”“头人”,由寨上德高望重、通晓族内技能的中老年人担任。寨老的权利是纯道德性质,无强制手段,主要职责有:军事、外交、组织会议、主持祭祀、调解民事纠纷、监督、干预氏族中的违法乱伦行为等。

油锅制:油锅,瑶语称为“玻卜”,意为“同在一口锅里吃饭的人”。油锅制是以家庭为单位、以血缘为纽带建立的特殊社会组织。每个“油锅”都有各自的名称和头人,同一油锅住同一地区,有自己的领地和保护神,互相帮助,定期开会,成员有互相继承财产的权利,严禁通婚。

石牌律:石牌律即刊刻在石碑上的规矩、政策、准则,瑶语称为“阿常”,意为“像石头一样坚硬,不可改变的条规议律”,是瑶民无条件服从的准则。瑶族石牌律分“有文”和“无文”两类,流行于贵州荔波县瑶族聚居区。

编辑整理:许觊佳

资料来源:贵州省民族博物馆