鄂托克旗,旧称鄂尔多斯右翼中旗。位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西部,北靠杭锦旗,南临鄂托克前旗(1980年原鄂托克旗南部10个人民公社分置为鄂托克前旗;1997年将巴音陶亥乡、巴音陶亥农场和碱柜乡的巴音、新地、黄河、三坝四个村划入乌海市),西隔甘德尔山与乌海市相邻、隔黄河与阿拉善盟和宁夏回族自治区相望,东与乌审旗接壤。全旗南北长209千米,东西宽188千米,总面积2.1万平方千米,辖6个苏木镇、两个自治区重点工业园区、两个国家级自然保护区;总人口16万,是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族聚居区;以畜牧业为基础、工业占主导的多元产业集中区,并被誉为鄂尔多斯“西大门”。鄂尔多斯西部牧区民族民间文化一直颇为发达,鄂托克旗民间艺术团体——嘎查村文艺队等就有60支。

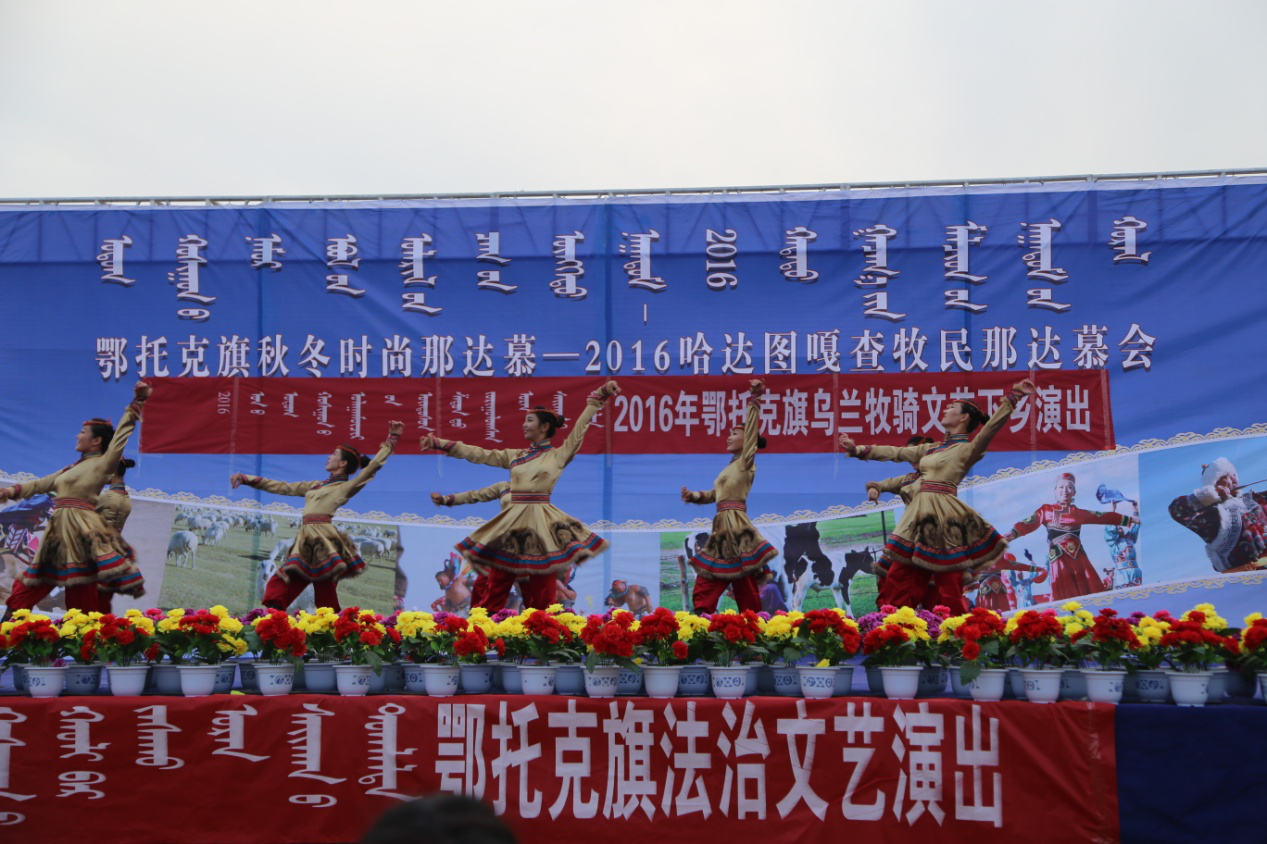

鄂托克旗乌兰牧骑成立于1959年3月,有着接近60年的光辉历程,是内蒙古自治区辽阔草原上60多支乌兰牧骑中较早成立的文艺轻骑兵,也是鄂尔多斯高原上的第一支乌兰牧骑。他们始终坚持扎根在广大牧区,贴心服务农牧民,不管酷暑严冬,每年坚持演出200场以上,并得益于充满历史神奇色彩的草原沃壤,创演了不少民族文化精品。如阿尔寨历史主题系列,如“圆顶帽”形象歌舞节目等;1979年由鄂托克旗乌兰牧骑创作并首次搬上舞台的民俗歌舞《鄂尔多斯婚礼》,经国家版权局登记注册,成为鄂尔多斯知名艺术品牌。

鄂托克旗乌兰牧骑初建时只有12名成员:队长朝克图,指导员热喜(后任队长);队员:达日玛、赛仁、宝迪、丹华、赛花、米勒听、查汗依德、杨子华、赵班迪、乌恩。最初经费只有两万元拨款。队员们自己动手建造了八间土房,解决办公室和宿舍,且还解决了部分乐器与服装等。

到上世纪90年代中期,演职人员基本保持在20人左右。现有演职人员40余名,其中国家一级演员4名、二级演员3名、三级演员19名、四级演员15名,专职编导5名。队员平均年龄为27.9岁,大专以上学历占全队的70%。截止目前(2017年10月),鄂托克旗乌兰牧骑累计获国际蒙古族长调和四胡大赛二等奖演员2名,获国家级单项奖演员11人次,获自治区奖演员33名。鄂托克旗乌兰牧骑每年在基层为农牧民演出的时间均在7个月以上,演出200多场,最多时一年能演出324场,累计演出6800多场,观众超过500万人次,自编自演创作的节目正在突破900大关。乌兰牧骑还辅导、扶持了几十个基层业余文化队,培养出业余文艺骨干近千人。

1960年5月1日,鄂托克旗乌兰牧骑被评为旗、盟、自治区三级先进单位;1960年6月10日,鄂托克旗乌兰牧骑指导员热喜、苏尼特右旗乌兰牧骑女队员伊兰出席全国文教群英会,受到毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人的接见。周总理还同热喜进行了亲切地交谈。同月底,《戏剧报》第十二期发表题为《草原上的一面红旗》的文章,高度赞扬了鄂托克旗乌兰牧骑的革命精神,介绍了队员们全心全意为广大农牧民群众服务的先进事迹。

但至1960年,由于全国灾情严重,刚刚建立的各地乌兰牧骑无法进行活动。甚至有的乌兰牧骑被解散,队员被下放务牧或者调入别的工作部门。整个乌兰牧骑事业转入低潮。但还是有不少乌兰牧骑队伍仍然坚持下来,努力开展工作,度过了这一困难时期。鄂托克旗乌兰牧骑就是在队长热喜的带领下集体下到农村去,打井盖房,开荒种地,养活自身的同时还坚持为当地农牧民送歌献舞。他们的这一行动,感动了农牧民群众和广大基层干部。他们经常给乌兰牧骑队员送来奶酪炒米等食品的同时还把生产队的40多只山羊也赶来送给乌兰牧骑,全力进行资助。农牧民群众和基层干部们激动地说“他们不要乌兰牧骑,我们要乌兰牧骑!”

1966至1980年鄂托克旗乌兰牧骑代表3次出席自治区先代会,被评为先进集体和标兵单位。1981年乌兰牧骑代表杨秀梅参加“全国农村文化艺术工作先进集体先进工作者表彰大会”。1982年乌兰牧骑被授予“全区先进集体和先进集体标兵”称号。1990年荣获文化部“张扬民族文化、全心全意为人民服务”方面成绩突出奖和“全国优秀艺术表演团体”称号。1991年获“全区宣传战线先进集体”和“全国文化工作先进集体”奖。1992年获国家民委“增进民族团结,繁荣民族艺术突出贡献奖”,被文化部誉为“草原明珠,艺苑轻骑”。

1997年荣获“全区十佳乌兰牧骑”称号和“全国乌兰牧骑先进团队”称号。2000年、2004年、2006年和2007年,在全区乌兰牧骑评估中被评为“一类乌兰牧骑”。1988年、2002年、2009年、2010年和2016年,鄂托克旗乌兰牧骑赴日本、埃及、美国、越南、缅甸、蒙古国进行文化交流演出。

2016年12月,鄂托克旗乌兰牧骑隆重推出民族歌舞晚会《心中的鄂托克》。整台晚会由三个乐章组成。

第一乐章“美在鄂托克”。赞美上苍赋予鄂托克历史地貌、人文景观,以及传承深厚底蕴的历史文化、动人传说;既彰显蒙古民族热情豪爽的性格,又体现委婉细腻的情感,着实令人起敬。

第二乐章“爱在鄂托克”。母亲河孕育了华夏文明,滋养着这块土地,水草丰美;无论是在外漂泊的游子,还是居住在这片丰裕草原上的牧民,无不被她的传说、美酒佳酿、淳朴民风所引以为豪,令人流连和神往。

第三乐章“梦在鄂托克”。表现鄂托克人民对美好生活的向往。在伟大的中国共产党领导下,民族团结一心,共同繁荣进步,体现建设美好家园的决心和信心。马头琴独奏《故乡之韵》,或激情澎湃的快弓,尽显家乡激越的现代变化;或婉转缠绵的慢板,抒发对故土与从容生活的眷恋之情,还有对未来的思索与遐想……精湛的演奏,直抵心灵。一首《马兰花,吉祥的哈达》寓意深远,带人们走进鄂尔多斯这片神奇的沃壤,走进牧人的敞亮的心房。

大型歌舞晚会《心中的鄂托克》,其整体艺术表现力可谓恢弘大气,历史与现实,苍茫与憧憬浑然天成,一贯性地体现着鄂托克旗乌兰牧骑特有的超然风格。

2017年8月,庆祝内蒙古自治区成立70周年、乌兰牧骑成立60周年暨第七届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节在赤峰市巴林右旗举办,来自内蒙古各盟市的17支乌兰牧骑队伍、600多名演职人员参加展演,体现了乌兰牧骑新时代的风采。经过多天角逐,鄂托克旗乌兰牧骑代表鄂尔多斯市在艺术节文艺会演中斩获团体金奖最高荣誉;并且其大型民族歌舞《我的鄂尔多斯美丽富饶的圣地》、《吉祥三宝》荣获表演一等奖,前者并荣获创作一等奖;《杜格尔扎布故事》获表演二等奖,《圆顶帽子》获创作二等奖;《草原肩韵》《欢腾的牧村》获创作三等奖;在队员“一专多能”比赛中又获二等奖。

近来,鄂托克旗乌兰牧骑还精心创作了《天印·阿尔寨》、《幸福鄂托克》、《双骏之源·圣火之乡》、《原生态音乐晚会》等一大批反映现实生活、颇具地域文化特色、深受各族人民喜爱的大型歌舞剧目。

这支活跃在草原上的文艺轻骑队,作为草原文化的传播者,走向全国,走向世界。他们非同凡响的演出足迹几乎已遍布全国,出演亚非、北美等十余国家。先后四次被文化部评为全国文化战线先进集体,获得“全国优秀表演团体”、“全国文化工作先进集体”、“全国乌兰牧骑先进团(队)”、“全国十佳乌兰牧骑”等各项殊荣。《中国文化报》、《人民日报》、《光明日报》、《人民画报》和中央电视台、中央人民广播电台、内蒙古电视台、内蒙古人民广播电台都曾先后专题报道、组织专题节目介绍鄂托克旗乌兰牧骑。

骄人的业绩,多年来一直鼓舞着鄂托克旗乌兰牧骑,保持本色面向未来,在以新内容与新形式出色完成乌兰牧骑“四项”任务的同时,肩负民族民间艺术遗产的发掘、保护、传承与发扬使命,与时俱进,在民族文化发展领域不断开拓创新。

参考资料:

1.鄂尔多斯市文化新闻出版广电局提,图文征集为达楞巴雅尔;

2.鄂尔多斯在线;

3.鄂托克之窗(旗人民政府门户网)