炸火狮又叫舞火狮,也称烧火狮,是流行于广东省连山壮族瑶族自治县太保镇的民间娱乐活动。

舞狮人动作敏捷,脚法有序地跳跃

舞火狮活动的缘由,要追溯到关于“年”的传说,传说中的“年”,是一头凶猛邪恶的独角兽,经常出没于山间田野村寨,危害人畜安宁。因此古代人们便在“年” 出现时,将竹子砍来燃烧,使之发出“噼噼拍拍”的爆破声,用来驱赶吓唬“年”。 “年”被赶走了,人们才能安宁地生产生活,这便形成了“过年”的习俗。燃烧竹子所产生的声音谓之“爆竹”(又称炮竹),发明火药后,改用火药制作,也叫炮竹。

炸火狮充分体现了舞狮人的勇敢、团结协作精神

以后人们在过年时,把这一习俗从大年初一直延续至正月十五元宵,过了元宵才算过了年。原来的习俗是炸独角兽的,后来可能是到处以瑞狮贺岁,便称为炸火狮或 舞火狮,但本质没变,即这种狮是独角的,显然是从独角兽演变而来。过去炸火狮有个约定俗成的规定:炸狮方燃烧用以攻击舞狮方的炮竹有多少,即要付上价值对等的酬谢金(红包),烧的炮竹越多,舞狮方受的攻击程度亦越严重,所付的酬金就要越 多。现在由舞狮方向炸狮方拜年,寓意以此带来祥和吉庆,但私下双方仍按上述约定进行。它的本质内涵也没有变,即炸狮方将炮竹点燃轮番投掷到火狮身上,意在把它炸得休无完肤、遍体鳞伤,不再作恶多端危害人畜安全。

临危不惧

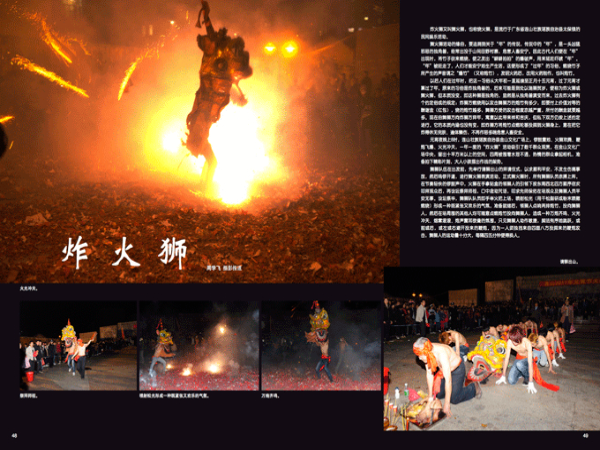

元宵夜晚上8时,连山壮族瑶族自治县金山文化广场上,锣鼓震地、火狮欢腾、鞭 炮飞爆、火光冲天,一年一度的“炸火狮”活动吸引了数千群众观赏。在金山文化广 场中央,留出十平方米以上的空间,四周被围着水泄不通,热情的群众拿起相机,准备拍下精彩片刻,大人小孩摆出作战的架势。

舞狮队伍在出发前,先举行请狮出山的拜请仪式,以求顺利平安,不发生伤痛事故,然后鸣锣开道,进行舞火狮表演活动。正式舞火狮时,所有舞狮队员赤膊上阵。 在节奏轻快的锣鼓声中,火狮在手拿贴盒的领狮人的引领下按东南西北四方顺序依次叩拜观众后,再设坛祭拜师祖,口中念动咒语,叩求先师保佑在场观众及舞狮人员平安无事。设坛祭毕,舞狮队队员即手举火把上场,喷射松光(用干松脂研成粉末喷撒 燃烧)形成一种既紧张又欢乐的气氛。准备就绪后,领狮人点响两排炮竹,投向舞狮人,然后在场周围的其他人均可随意点燃炮竹投向舞狮人,造成一种万炮齐鸣、火光冲天、烟雾滚滚、炮声震耳欲聋的氛围。只见舞狮人动作敏捷,脚法有序地跳跃,或 前或后,或左或右避开投来的鞭炮。因为一人须独挡来自四面八方投掷来的鞭炮攻击,舞狮人的运动量十分大,每隔四五分钟便得换人。

经过一段热身后,加入战火的观众越来越多,四五分钟过后,面对四面八方的 进攻,舞狮者慢慢有些招架不住了,同队舞狮者立马冲上去替换,显示出很强的协作性。下来的舞狮者像英雄一样接受着群众仰慕的眼光。在替换人的同时,狮队中的举 火者亦每隔一定时间冲入场,手抓松脂粉末撒向火把,使它形成巨大火球,驱散场内 烟雾,冲淡炮竹所产生的硫磺气体,也使现场气氛更为热烈,观众在此时也为舞狮人的英勇强悍的表演报以大声喝彩,高潮一个又一个叠起。两个小时下来,观众身上全是鞭炮灰,地下已经堆满了红红的爆竹纸,舞狮人凭借着过硬的本领与团队的协作精神,任凭四面八方密集的鞭炮投掷来,毫无惧色,尽管“狮身”会给烧得破破烂烂, 舞狮人汗流浃背却安然无恙。围观的观众热情不减,意犹未尽,身边一个年轻人感叹:“这才是过年的气氛嘛!”

第二天舞火狮继续进行,如狮子过于破烂则要更换一个新的,再按既定程序重新 开始,直到当年活动结束,这时就要将火狮放到河滩边彻底烧毁,这一仪式叫“送狮 归山”,来年再舞时要重新制作。

现在舞火狮已不再仅仅是原来的祈求平安的活动,由于舞狮人在应付四面八方投 掷来带有攻击性的炮竹时,运动量大,动作难度大,体现了勇敢坚强的大无畏精神, 观赏性强,所以成为一种群众喜闻乐见的艺术活动。

连山舞狮队组织者莫祖杰说,炸火狮是流传多年的风俗,如今已成功申报非物质 文化遗产。莫祖杰还表示,当地的年轻小伙子一般都会舞狮,可保技艺长盛不衰。