阿斯塔那墓出土的东晋彩绘木马。

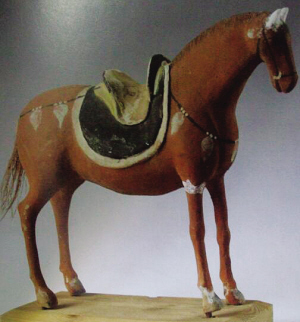

阿斯塔那墓出土的唐代彩绘泥塑鞍马俑。

阿斯塔那墓出土的唐代“五花马”俑。

马是古代重要的交通工具,在我国古代拥有很高的地位,运输、作战、旅行等都离不开马。与此同时,无论是绘画、雕塑,还是文学艺术作品,马都是不可或缺的创作素材和讴歌对象。

马在维吾尔语中被称为“阿题”,以其高大挺拔的身躯、俊朗的外表、机警聪慧的神态,数千年来受到新疆人民喜爱。马在新疆历史悠久,1981年至1982年间,新疆文物考古研究所在哈密地区巴里坤县境内的南湾墓地进行考古发掘,发现了一些青铜时期的马骨,早在约3000年前,新疆古代先民就已经豢养家马并用于骑乘。1987年考古人员还在和静县察吾乎沟墓地,发现了距今2600年左右的马头、马蹄、牙齿、马鞍具和马衔等。1985年,考古人员在且末县扎滚鲁克墓葬发现了距今2800多年前的马骨和马鞭。新疆各地发现的古代岩画、毛织品、丝绸、金器、铜器、绢画、纸画、钱币、石窟壁画、木雕、泥塑作品中,都出现了各具特色的马的形象,其中最引人注目、最值得关注的还是吐鲁番阿斯塔那晋唐时期墓葬出土的彩绘木雕马俑和彩绘泥塑马俑。

魏晋时期的吐鲁番雕塑与唐代娴熟的雕塑艺术相比,无论是彩绘人物俑还是动物俑,都显得幼稚简拙。特别是吐鲁番阿斯塔那东晋墓葬出土的几尊彩绘木雕马俑,雕刻虽然认真,但比例失调,散发出童真的气息,如同现代的卡通艺术作品,看上去叫人忍俊不禁。

1966年,阿斯塔那51号墓发现的彩绘木马充满童趣。马身长,呈椭圆形;马头狭长,马嘴张开,马眼突出,无耳 (或失);四肢上粗下细,后腿稍弯曲,前腿直立。两片黑色木牌插入马背,然后用墨线勾勒出鞍垫,表示马背上的成套鞍具。

1964年,阿斯塔那22号墓出土了另一尊东晋时期的彩绘木马。此件彩绘木马采用了分段雕刻技法,马头、马鬃、马的上身、下身、马尾和四肢共有13块,经胶合成整体。马通体敷彩,白色底上施以赭、黑和石绿等色,描绘出五官和马鞍等其它部位。马伸长弯曲的脖颈上,插着敷有黑彩的弧形木牌,以表示浓密竖起的鬃毛。马鞍下宽长的黑色泥障掩盖着马的腹部,几乎触地,泥障中部绘有马蹬。马嘴咧开露齿,呈嘶鸣状,马双目注视前方,叉开站立。

东晋时期的木马与唐代的泥塑马俑在造型和艺术表现形式上不甚相同。唐代是新疆古代俑塑艺术的高峰时期,无论在制作工艺还是造型艺术上,都达到了一个前所未有的高度。出土于吐鲁番阿斯塔那唐墓的彩绘泥塑鞍马俑,大部分收藏于新疆维吾尔自治区博物馆,特别是陈列于该馆历史展厅的唐代泥塑鞍马,以其非凡的艺术特色,吸引着无数观众。

1972年,阿斯塔那唐墓出土的一尊彩塑鞍马俑,双眼有神,额面平宽,小耳竖立,曲颈厚实有力,躯干雄壮,背长腰短,四肢蹬踏有力,是一个神形兼备的战马形象。马背上的鞍子呈桥形,可以看出当时吐鲁番马匹配置的泥障呈椭圆形,贴于马腹两侧。泥障比较厚实,可能用毯、毡之类毛质品制成,制作考究,图案以花草为主,色彩十分鲜艳。马俑的项下挂有色彩鲜艳的桔黄色璎珞垂饰,与雄健有力的骏马相结合,为这尊泥塑骏马增添了几分姿色。

1972年阿斯塔那187号墓出土的彩绘鞍马泥俑雕塑非常精美。鞍马通体为棕色,体形比例匀称,双眼炯炯有神,四肢强健有力。虽然延然卓立,但在静中蕴含着奔腾之势,是一匹举步轻捷、连力兼备且具有耐力的骏马形象。

新疆维吾尔自治区博物馆历史展厅陈列的另一匹泥塑骏马也是一件难得的艺术珍品,马鞍和泥障的装饰十分华丽。马鞍表面为绿色,装饰着四瓣花草图案,鞍下的泥障呈椭圆形,黑色条纹镶边,棕色地上饰有放射状排列的树叶纹样,充满生活情调。最值得关注的是马的颈部和臀部绘有斑纹,与其它马俑不同。这种有斑纹的马,有可能就是唐代诗文记载的“五花马”。李白《将进酒》有诗曰:“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同消万古愁”。杜甫诗云:“五花散作云满身,万里方看汗流血。长安壮儿不敢骑”。北京大学教授林梅村先生考证,唐诗中的五花马,是古代和田出产的一种西域马,“堪与汉代西域名马——汗血马相媲美”。上世纪初,英国人斯因坦在新疆和田市以北90公里处的丹丹乌里克佛教遗址中发现了几件唐代木板人物画,画中人物头上束带或头戴卷檐帽子,身穿长袍,脑后有背光,他们均骑在满身绘有花纹的高头骏马上。林梅村推断,这些木板画上的花纹马,就是唐代于阗古国出产的“五花马”。

西域的骏马自汉代以来深受中原居民的喜爱,除了用于交通、军事和生活之外,还为无数文人墨客和艺术家所青睐,也是中原与西域进行经济文化交流的纽带。吐鲁番出土的各具特色栩栩如生的雕塑艺术作品,就是一个重要例证。

资料来源:中国民族报