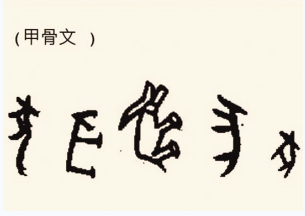

甲骨文“猪”字

河姆渡文化的立体陶猪

古代黑陶猪

陶猪罐

狗年走了,猪年来了。十二生肖就这样一个衔着一个的“尾巴”,轮回前行。

象形文字“猪”的起源

“猪”字最早的写法是“彘”或“豕”,“彘”的本义是指野猪。

原始社会时期,先民在狩猎中打到野猪,发现经烧烤或烹煮的野猪肉是那么美味诱人,食用后精力充沛。于是,捕捉野猪便成为了先民们优先的选择。

后来,有人在狩猎中打死了母猪,把小猪带回来饲养。久而久之,养成了“豕”。

“豕”是猪的象形文字,它是由猪的形状简化示意而来。甲骨文的表示如下:

《左传·定公十四年》记载了“豬”字替代“豕”字的情形。“者”,既是声旁也是形旁,一说是“煮”的本字,表示烹煮;一说是“诸”的意思,表示众多。《说文解字》记载:“猪,豕而三毛丛居者(意为:猪,体毛稀疏、群居的豕)。”

这个写法一直延续到了新中国的简体字改革,“猪”字替代了“豬”字。在繁体字中,仍然沿用“豬”字的写法。

就这样,六畜之首、十二生肖的“猪”,经历了从图形到文字、从繁体到简化的汉字演变全过程。

陶猪:现身已是7000年

新石器时期的河姆渡(距今约7000年)陶猪是一尊立体塑像。陶塑虽像野猪,可猪头已经明显缩短。这尊陶猪肥肥墩墩的,腹部下垂,鬃毛突起,四足交替,作奔走状。由于圈养,猪再也不用以嘴巴和牙齿为武器去抢食,久而久之,其嘴和牙的攻击能力退化,头也渐渐变短了。

猪面纹是距今六七千年前的半坡遗址出土的彩陶中具有特色的纹饰。可惜,陶片上的刻字符号至今未能解密。郭沫若先生估计其为中国最早的文字。这些符号看上去似有“猪”字的原始雏形,但并未得到证实。直到对安阳殷墟(约公元前17世纪—公元前11世纪)发现的文字解密,“猪”字才赫然显现在甲骨片上。

据孔子研究院的专家说,鲁西南散布有很多古陶猪,因为这片历史悠久的土地一直人丁兴旺、砖瓦窑众多,窑工顺手捏几只猪狗牛羊给孩子玩儿是“家常便饭”。

龙山文化的黑陶猪

黑陶是继彩陶之后出现的优秀陶器品种,被艺术家誉为“土与火的艺术,力与美的结晶”。它是新石器时期陶器中最精美、最具时代特征、最有实用性和观赏性的器物,距今已有4000余年历史。很多考古学家说起黑陶,都会兴致勃勃、眉飞色舞。

黑陶在山东历城县龙山镇城子崖出土,那里的文化被称为“龙山文化”,也有人因黑陶出土数量多而干脆直呼其为“黑陶文化”。

黑陶按材质分有细泥、泥质和夹砂三种。匠人选用黄河下游冲积平原的泥土为主要原料,以1000摄氏度的温度入炉烧制。由于在烧制中采用了“封窑烟熏”的渗炭工艺,器物表皮变成了木炭般的深黑色,出窑后经打磨呈现出了迷人的光泽。最令人惊叹的是黑陶蛋壳杯,独享“黑如漆,亮如镜,薄如纸,硬如瓷”的美誉。

2000年,笔者在龙山文化区山东省嘉祥县淘到了一只趴在地上的黑色陶猪。这只陶猪拥有短短的鼻子、弯弯的眉毛、精致的五官,脑袋伏在伸展的前脚上,细小的尾巴搭在屁股上,一副饱餐后慵懒无聊的样子。它脸上的线条极其流畅和优美,连鼻子上深深的三道横纹都栩栩如生。可惜出土时,上嘴唇磕掉了一小块。

萌萌的陶猪罐

这只猪形罐出土于江苏省新沂市的马陵山,属大汶口文化的中晚期,现为全国重点文物保护单位,简称花厅遗址。

从1952年南京博物院首次挖掘开始,花厅遗址先后进行过4次发掘,85座陵墓共出土了2406件文物。其中出土了大量的陶器、玉器、石器和骨器,随葬的有猪下颌、猪骨、完整的猪头、猪蹄等等,充分展示了墓主人地位和财富。

在众多出土文物中,有一只令考古学家开心一笑的陶猪罐。陶猪罐为立体中空,体态浑圆,憨态可掬,短短的猪嘴、小小的眼睛,猪背上有一个矮圆柱型的出廓注水口。显然,这是一只经过人工饲养的家猪。

据悉,这只陶猪罐出土位置在孩子遗骨的腹部,猜测为玩具、饮器和便溺器这三种用途之一。

文献记载,最早的“便溺器”到了商代才以青铜器面目出现,并在汉代以“虎子”为名流传于世。难道远在新石器时期的大汶口文化中,就出现过用于便溺和吐痰的“猪子”?

巧合的是,与新沂同处一省的高邮“龙虬文化”遗址也出土过一组陶猪罐。9只憨态可掬的小猪活泼可爱,与花厅文化出土的陶猪罐非常类似,注水口也开在了猪的背部。仿佛同族同宗的血亲兄弟,都出自大汶口文化萌萌的猪窝。

资料来源:中国民族报