血渭一号墓出土了包括众多黄金器物在内的珍贵文物,被誉为“中国黄金之丘”。

左图:锈迹斑斑的沈那铜矛见证了千古风烟。

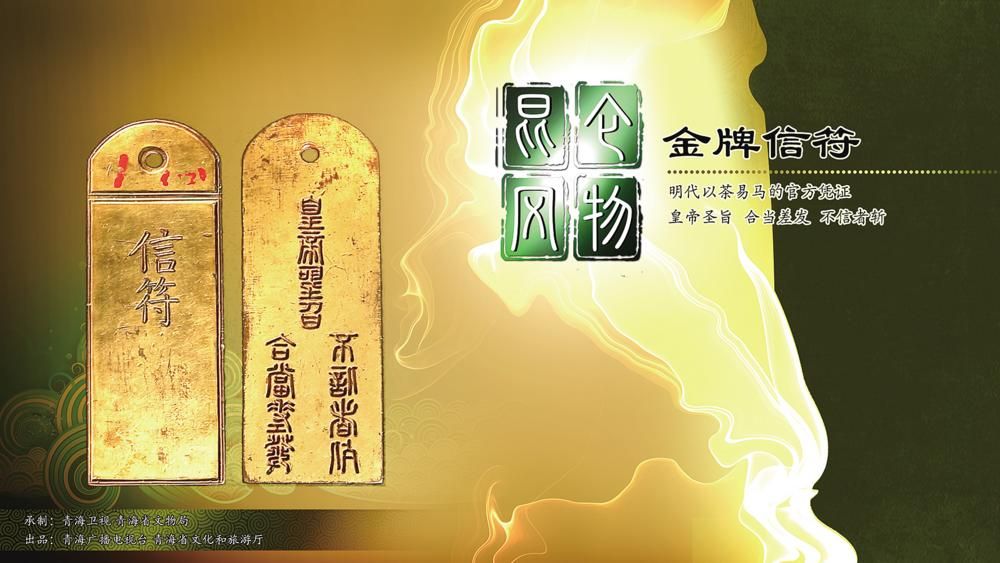

明代以茶易马的官方凭证金牌信符,上有篆书铭文“皇帝圣旨,合当差发,不信者斩”。

上图:节目摄制组在考古发掘现场拍摄,其成员大多是“90后”。

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。中国人民在实现中国梦的进程中,将按照时代的新进步,推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道,为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。

——摘自习近平在联合国教科文组织总部的演讲

2021年的腊八节,在青海人品尝着热气腾腾、香味扑鼻的腊八粥的时候,每一个人的味蕾上又会多出一种滋味,这滋味将会走进你的神经末梢,走进你邈远的乡愁。这道特殊的文化大餐,就是由青海卫视、青海省文物局承制的大型历史文化季播栏目《昆仑风物》。

在第一季播出的12集纪录片当中,观众凭借一帧帧光影剪辑的画面,穿越六千年的时光,走近新石器时代的裸体人像彩陶壶、齐家文化时期的七角星纹铜镜、元代的武将干尸、元代的交钞、明代的金牌信符、西汉的虎符石匮、唐人的手书羯摩经、齐家文化时期的沈那铜矛、明代的瞿昙寺、唐代的紫地婆罗钵文字锦、唐代的血渭一号大墓。这些久远的历史,远远超出一般人的想象和认知,让世人惊诧,让世人惊叹:原来这片“遥远的地方”,历史上地处偏僻的边关,还有这么骄人的辉煌与荣耀。而即便是如此规模的视觉呈现,即便在第一季之后,陆续播出第二季、第三季、第八季、第九季……它们轮番的播映,也只是露出了青海大地上丰富灿烂的历史文化的冰山一角。有理由相信:还有更多的文物尘封在地下,还有更多的文物沉寂着,等待着将来的某个时刻,等待着未来人重新校正历史的坐标,重新打量青海从前的身段,从前的神采。

这些年,考古纪录片一下子火了。全国各地的博物馆也火了。越来越多的人在节假日除了探亲访友,就是舍得花大把大把的时间,泡在大大小小的博物馆、美术馆里,哪怕是排着长队,哪怕是忍受着预约参观尚需等候的煎熬。一时间,随着国力的上升,天南地北的中国人仿佛患上文化饥渴症似的。这让人联想起改革开放之初在文学界兴起的“寻根热”。看来每到时代急剧变化的时刻,华夏子孙就会在前行的途中回望历史,从那里汲取前行的动力。与之前的“寻根热”不同的是,如今这股实打实属于文化现象级的潮流背后,涌动着的正是中华民族强大的文化凝聚力。在我们面临前所未有的发展机遇和风险挑战的当口,这个趱行在实现伟大复兴的中国梦征途上的民族,比以往任何一个时期,更需要在精神和心灵上,渴望触摸自己的文化根脉,更加渴望知道自己的来路。

考古学也正是在这样的现实大背景下时来运转,成为万众源源不断的文化给养,成为全民的“钙添力”和“脑黄金”。但是在改革开放之初,即便是在文化寻根热里,人们的目光还没有像今天这样,把目光聚焦在一尊青铜器、一套纹饰、一座城池、一堆陶罐、一片织锦、一对马镫的文化价值和深远的历史内容上。回望20世纪80年代出现过的“美学热”,每一个身处那个时代的青年人,都曾经被著名美学家李泽厚的著述和他主编的《美学丛书》深深地震动过,尤其是他轰动一时《美的历程》,其影响持续到今天。就是在这本影响深远的美学著作里,美学家大量使用到出土的彩陶、青铜器文物资料。笔者当年刚刚步入大学,在这本书的首章《龙飞凤舞》里,就看到美学家把我们青海省大通回族土族自治县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆,写进了书里,还把它作为原始歌舞最早的写照。但即便是这样的荣耀,青海在当时也没有在全国引起巨大的动静。

一个重要的原因是,那时候百业待兴的中国,还不可能把更多的精力放在文化上,经济建设成了时代最迫切的课题。另一个原因,就是那时候全民的文化素养,还达不到去索解一件件文物奥义的程度。文物知识冷僻得仿佛只是考古专家、文物研究员学术小圈子里寂寞的同道人话题,圈子之外的人,恐怕知道和阅读《文物》杂志的读者,寥若晨星。现如今呢,文物考古类图书屡屡成为图书排行榜名列前茅的图书品类,成为畅销书和长销书。与此颉颃上下的,就是这些年越来越受到人们关注的考古纪录片。在观众当中有这样一个普遍的评价:有些纪录片拍得比电影大片还吊胃口!

青海卫视此次播放的大型历史文化季播栏目《昆仑风物》,对于进入新时代,站在新起点,建设新青海的青海人来说,还有着另一番特殊的意味。

2020年,首都博物馆和青海省博物馆联袂推出《山宗·水源·路之冲——一带一路中的青海》综合历史文化展,四百余件(套)文物向世人证明青海是中外陆上交流的必经之地,这里连接的丝绸之路、麝香之路、唐蕃古道、茶马古道,让青海走向了中原,走向了南亚,走向了世界。这是在新世纪青海文物的一次意义非凡的亮相,展览给首都人民和国际友人留下深刻印象,展览取得的成效,一直在为青海的形象增光添彩。

但是,我们也需要冷静地看到,一个地方的形象、一群人的形象,往往受到历史里另一股力量的影响。

在民俗学里有一个“民间符号学”的说法,就是人们会对一个地方、一个社会群体持有成见甚至偏见,这些固定不变的看法,已经成为历史和现实的一个构成部分。在青海形象的形成、塑造过程中,青海一直被两个成见或偏见影响着,或者说青海真实的形象,一直被这两种成见或偏见时隐时现地遮蔽着。一个成见就是古代边塞诗里塑造的那种荒凉、酷烈、野蛮的青海形象:“君不见,青海头,古来白骨无人收”。一个就是后来人常常视青海为劳教之地,一些影视作品也常常以此作为表现内容。在首都博物馆和青海省博物馆共同编著的《山宗·水源·路之冲——一带一路中的青海》里,有一段结语也同样令人深思:青海历史最重要的篇章,其实是青海以外区域的各种力量在交锋时,青海承担了怎样的角色和发挥了哪些功用,亦即青海的历史“不在”青海。盖因她始终是纽带和节点,统治者的目光总爱越过青海的河谷峻岭,其思绪或盘桓在条条古道的尽头,或追随滔滔东去的河湟之水。

如今随着文化旅游的火爆,人们才开始渐渐摘去有色眼镜,发现不一样的青海。回到我们青海人的视野里,如果不是这些被发掘的文物和考古研究成果的广泛传播,许多时候连我们自己都不太清楚自己的文化家底。《昆仑风物》的应运而生,既是时代和民心的呼唤,更是一种责任和担当。一群“90后”主力担当的节目组,联手心态18岁的专家团,让青海观众通过一件件重见天日的地下文物,了解到文物背后的历史、人物、背景,以及文物挖掘、考古工作发掘现场的诸多信息。这一集一集的纪录片,尽力还原着历史脉络,向观众提供了一条直观的、鼓舞人心的接近过去时代文明的通道。其更大的意义就在于,它们让青海人找到了文化自信的支撑点,也是我们重新找到身份和分享文化自豪感的途径。

《昆仑风物》还有一个与同类型的考古纪录片不一样的地方,就是它把文物的过去时与我们新青海的现在时紧紧焊接在一起,把观众从小学课堂里的彩陶、陶印制作课、今天的铜匠制作、诺木洪枸杞的网络直播、现代人饮茶、中学生的习字、非遗项目里的青绣等事项里,带到从前,又从从前,回到当下。注入活力的文物故事,正是在影像的娓娓道说中,化为每一位观众的文化滋养。

让青海骄傲的诗人昌耀,一直是青海形象的有力书写者,在文章的最后,让我们重温一下他的名作《边关:24部灯》里的这一节诗行:

我们云集广场。

我们的少年在华美如茵的草坪上款款踱步。

看不出我们是谁的后裔了?

我们的先人或是戍卒。或是边民。或是刑徒。

或是歌女。或是行商贾客。或是公子王孙。

但我们毕竟是我们自己。

我们都是如此英俊。

作者:马钧

资料来源:

青海日报