土家族织锦《武陵小康》。

展览现场。

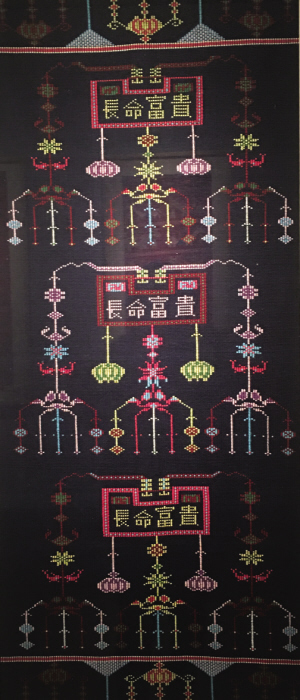

长命富贵纹织锦。

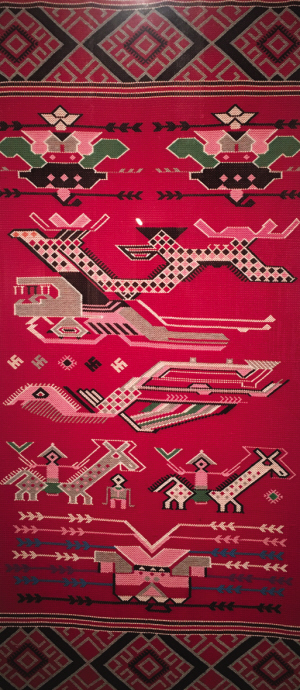

龙凤呈祥纹织锦。

本报讯 12月20日,由中国民族博物馆和中国妇女儿童博物馆主办的“西兰卡普——中国土家族织锦文化展”在北京开幕。展览展出了中国民族博物馆156幅土家族织锦精品,120余张土家族风情照片和21分钟土家族织锦传承人视频。展览分为“五彩斑衣——土家族织锦历史回眸”“天工巧织——土家族织锦工艺流程”“薪火相传——土家族织锦传承人录”“锦绣武陵——土家族织锦品类纵览”四大部分,生动全面地展示了国家级非物质文化遗产项目——土家族织锦的艺术特色与文化价值。

文明因互鉴而丰富,文明因交流而多彩。土家族织锦就是土家文明历久弥新的历史记忆。上世纪80年代,土家族地区就出土过一座西汉时代的青铜跔座俑,那是土家族织锦前身“賨布”的文物佐证。土家族织锦在唐宋时期定型以后,元、明、清三朝成为土司王上奉朝廷的贡品。据中国艺术研究院美术研究所权威统计,土家族织锦共有250余种传统图案。中国民族博物馆致力于土家族民族民俗文物的征集与研究,在全国土家族聚居区征集了300余件清代以来的土家族织锦。

本次展览的代表性文物有1950年中南军政委员会田心桃代表赠送给毛主席的土家族织锦《满天星》,湖南省级传承人叶菊秀主持创作的《民族大团结》巨幅长卷(宽60厘米、长1210厘米),表明了56个民族像石榴籽一样抱在一起的“民族大团结主题”。特别值得一提的展品是土家族织锦《武陵小康》,长450厘米,宽150厘米,其中配色30余种,调制132712个色块。这是湖南省张家界市170万各族儿女为迎接党的十九大胜利召开、表现土家族织女们对精准扶贫成果的欣喜,由近百位土家族织女历时5个多月制作而成的巨幅织锦,也是该作品第一次在国家级专题博物馆公开展出。可以说,此次展览是寻找土家族传承千年的五彩记忆的高品质展览。

据悉,展览将持续至2018年1月20日。