宁夏农垦人 资料图片

宁夏农垦人 资料图片

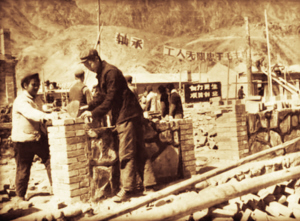

三线建设者 资料图片

三线建设者 资料图片

宁夏自古就是多民族交流和多元文化交融之地。自清后期到新中国成立前期,持续不断的战乱和自然灾害对宁夏地区的经济社会发展造成了巨大的破坏,素有“塞上江南”美誉的银川平原地区成为当时全国生产力最落后、工业最薄弱、人民生活最贫困的地区之一。1958年10月25日,宁夏回族自治区成立。为尽快发展宁夏,改善宁夏各族群众的生活,国家和兄弟省份大力支持宁夏的经济社会建设,数以万计的有为青年响应国家号召来到宁夏。这些来自五湖四海的人们有一个特殊的称呼——“支宁人”。数十年来,“支宁人”充实了宁夏的农业、工业、科技、卫生、教育等各行各业,他们奉献着智慧,挥洒着汗水,无怨无悔地投身到宁夏的经济发展和社会进步中,共同书写着宁夏历史的新篇章。

一、戴法和的勘查人生

银川老城区繁华的北京路边有一条不起眼的巷子,78岁高龄的戴法和老人就住在这里。戴法和是宁夏农业勘查设计院高级农业工程师,一生著作等身,获奖无数,他的事迹两次被收入相关辞海或辞典中,可以称得上宁夏植被勘查的先行者。1965年秋天,戴法和刚从南京大学生物系植被专业毕业,他怀着报效祖国、支援大西北的理想,千里迢迢从江苏来到宁夏,把一生都奉献给了宁夏的深山和荒漠。

笔者问他为什么来宁夏,戴法和的回答无比朴实:“听从祖国的召唤嘛,我就和一个同学一起过来了。那时候的人思想单纯,服从分配,到哪里工作都能发挥热量。”到银川之前,他不知道银川是个什么样的地方。来了之后,才有感触:“和其他大城市相比,这里就真的是一穷二白了。干旱少雨,嘴巴上都是裂开的口子。我来的时候,这里已经有很多外地人,一出门在马路上能听到很多的方言。”

一说起最初的工作,戴法和的话匣子就打开了。“我一来就被分配就到农业厅综合勘探队,现在叫农业勘查设计院,负责植被调查。当时宁夏各个方面都在谋求发展,很多领域都没有技术人员,植被勘探这方面就更是空白。我学的专业正好对口,也正好派上了用场。”随着农业厅综合勘探队的成立,十几个年轻人的身影开始出现在贺兰山、六盘山、黄河流域的平原荒漠等不同地貌地区。他们打起背包、跋山涉水、风餐露宿,却饱含热情、不辞辛劳。“在贺兰山做森林植被调查,我印象很深。没有车,只有一头毛驴,全队人都靠双腿走。当时这些地方根本没有平整的路,走一天脚上磨出八九个水泡都是常事。贺兰山陡啊,很多时候我们都是背上工具包,手脚并用往上爬。上山一身大汗,下山又一身冷汗。”“要丈量森林的面积,测算土地植被蓄积量,最初我们主要做这些事。总是在爬山,一天要走十几里路,走到哪就在哪搭帐篷。贺兰山上蝎子还很多,特别大,哪里被蛰一下就肿得像馒头一样,火辣辣地疼。那家伙还喜欢往帐篷里钻,吓得我啊整夜都不敢睡,天亮了就又要工作。下山很惊险,没有正经路,就扶着毛驴慢慢摸索着下。那时候我们年轻力壮,胆子也大,就那么下来了,现在回想都觉得后怕。”

这样艰苦的工作和生活环境磨砺出了这群年轻人的斗志。1986年,由戴法和主持撰写的《宁夏植被调查报告》获得了自治区科技进步二等奖。为了提高专业能力,勘探队去内蒙古学习有关经验,拓展新的研究领域。“我们去阿拉善左旗做植被调查,骑着骆驼穿越腾格里沙漠,吃住都在那里。外出时,一张嘴全是沙子,就这样我们也都坚持过来了”。随着建设规划的变化,戴法和又有了新岗位。“我后来转向农田水利规划方面的研究。专业有点差异,但不会,我就学嘛!”1991年,戴法和主持撰写的《宁夏河套扩灌工程农业及移民部分引用外资可研报告》获农业部优秀科技成果三等奖,也为他的科研生涯打开了一扇大门。

“人啊,要认真、老实地工作,我的工作虽然充满了危险,但一辈子搞这个也充满幸福!我出了一些成果,这都是干出来的!”在漫长的奋斗过程中,戴法和几十年的汗水和心血为宁夏植被勘查、畜牧业林业规划等方面的后续研究提供了重要经验与成果。“我来的时候,宁夏这个领域还是空白,因为这个空白,我才能出成果,宁夏成就了我!我一辈子也不后悔!”

自治区成立后, 国家陆续从北京、上海、浙江等地抽调大批干部、科技人员支援宁夏建设。此外,还有大量大中专毕业生由国家统一分配来宁夏工作。这些科研单位基本上都设立在自治区的首府银川,构成了银川科技力量的骨干。这一大批“支宁人”对于提升宁夏的科研水平、提高人口文化素质、传播新型价值观念等发挥了重要的推动作用。他们释放出庞大的知识能量,极大地激发出了宁夏潜在的社会活力。

二、战天斗地,开垦西大滩

自治区成立前,中国人民解放军农业建设第一师(下文简称“农建一师”)受命屯垦戍边,开垦西大滩,开启了宁夏地区农业机械化的历史。西大滩地处贺兰山东南麓的平罗县境内,总面积有20万余亩,土地平坦肥沃,也有少量不毛之地。这里原本渺无人烟,经过全师来自各地的官兵们披星戴月、风餐露宿的艰苦奋斗,终于使荒滩变成了良田。一个阡陌相连、渠沟如网、绿树成荫的现代化农场奇迹般地出现在西大滩上。

“当时的西大滩是漫无边际的,道路往哪里修,房子盖在什么地方,我们也都是摸索着来。前期是有一个勘探分队的,我们每天都要背上几十斤重的仪器在风沙里连续工作十几个小时,有时候天黑了就找不到返回的路,半夜还在荒滩上打转。”王斌当年和100多名三湘子弟一起加入农建一师,时隔60多年,对于最初开发大西滩的情景,他记忆犹新。“冬天最熬人,50年代时,宁夏冬天里都是零下20多度。数九寒天,白天要是走得远了,晚上就睡在一个三角形的帆布帐篷里,地上就只铺一层麦草席子,棉被也薄。夜里冻得缩手缩脚,天亮了,被头结上一层霜,人的眉毛上也全是白霜。”西大滩20万余亩土地,仅测量渠沟线路总长度就达4000余公里,每完成1公里线路的任务,得来回走几趟,平均每天脚程“不下40公里”。纵然条件艰苦,工具落后,战士们战天斗地开垦西大滩,在实践中摸索出来的本领为之后继续建立暖泉、连湖、巴浪湖等农场奠定了技术基础。

“全师在银川市的首次成功是唐徕渠的节弯取直和第二排水沟工程,”说起这个大工程,王斌无比自豪。第二排水沟位于银川市与贺兰县境内,中段从银川市南门外通过,沟道串联着众多洼地、湖泊和沼泽,工程十分艰难。“5个多月,我们不分白天夜里,开了一条20米宽、7米深的排水沟,沿线湖泊沼泽的积水就全都流到黄河里。这样大的工程,没有机械,都靠锹挖人背。我们每天身上都是泥水,光脚走在沟里渗骨头地疼,可都坚持下来了。”“我记得有段泥水有半人深,我就整天都泡在里面干活。有时候还遇上流沙,挖土的锹头被流沙吸住,挖不动也提不起,人要不停地挪,不然就陷下去了!”“就算艰难走出了流沙,也还要爬上7米多高的沟壁,又陡又滑,一不小心就连滚带爬地跌到沟里去了。顾不上有多脏了,还要用脸盆、水桶捞泥。”

这些吃苦耐劳的军人来到宁夏开垦拓荒,后来又转变为农场职工,为宁夏发展农业、加快城市建设打下了基础。他们的奉献让宁夏的农垦事业得以迅速发展壮大。

三、西北轴承厂的故事

20世纪60年代初,“三线建设”全面展开。在“备战备荒为人民”“千军万马大搬迁,好人好马上三线”的时代号召声中,一大批皮革、化学、机械制造等工业企业陆续在宁夏建成投产。1965年9月4日,中国第一机械工业部按照国家“三线建设”的战略部署,决定将辽宁瓦房店轴承厂搬迁至宁夏,建设西北轴承总厂(下文简称“西轴厂”)。在那个特殊的年代,“三线建设”往往采取“深挖洞,广积粮”的策略,“靠山、分散、隐蔽”是建设选址的重要原则。经过反复勘查、调整,西轴厂落脚在贺兰山大水沟。第一声开山炮在这个深山峡谷的深处炸响,沉寂了千年的大水沟沸腾了。来自四面八方的热血青年响应党的号召来到这里摆开战场,他们是第一批创业者。最初的工具只有锹、镐、撬杠和倒链,他们全靠着肩扛手挑挖沟铺管,逢山修路,遇河架桥,硬是把一件件设备运到没有路的深山里,开启艰难的创业历程。从建厂到投入生产仅用了五年时间,中国西部最大的一个现代化轴承生产基地在这里诞生了。

在老西轴人的回忆里,有艰辛,更有拼搏出的辉煌。“大水沟里交通不便、水源不足,还总有洪水、泥石流。修建厂房需要原材料,我们炸山取石头,挖煤出来烧石灰。碰到山洪爆发那就危险极了!总共烧了三百吨石灰,保证了盖厂房的需要。艰苦奋斗几年,我们把一个大厂子建起来了!”厂子是艰苦中来的,职工们的生活、生产同样艰苦难言。“最初我们住的是‘干打垒’的房子,就是打土坯垒出房子,工人上山打来荆条盖出房顶。车间里也很苦,‘火烤胸前暖,风吹背后汗’,几十年如一日。”无论怎样苦,百折不挠的精神和干劲支撑着他们。“那时候虽然艰苦,但是情绪高涨!我们白天学大庆,晚上学大寨。1970年试生产的时候有个口号,‘头顶地,背朝天,七一拿下水电关,十一把礼献,年底生产两个五十万’,那时候这就是我们一群人的心声。”

建厂之初,来大水沟扎根的有辽宁瓦房店轴承厂的大批老职工,还有北京知青以及全国各地的大中专毕业生、部队转复军人等。退休职工李永川回忆起当年,“我们这老一代人一头扎进贺兰山,一切都从零开始。千方百计为国家多作贡献,没有一个有怨言的,人人上进心都特别强。物质那么匮乏,就靠着精神来弥补!”风餐露宿的艰苦,在工人的眼里变成了“地当铺、山为被”的豪情壮志。

为了完成国家、地方急需的生产任务,1970年,西轴厂建成了球轴承生产线,完成了38.7万套轴承生产任务。由此开始,一条条生产线满负荷运转,各类轴承运出大水沟,源源不断地供往全国各地。本着“先生产、后生活”的原则,电修工人包下了由输变电公司承建的部分任务,成功架通了5公里的高压线路,安装了11万伏的变电所;为了铺设上下水线路,全厂干部工人苦干80天,开挖出1.5万多土石方,铺好了5000多米长的输水管路。最辉煌的那几年,西轴厂职工扩展到8000人,加上家属接近3万人。

岁月推移,随着市场经济的深入发展,越来越多的因素制约着工厂的发展。要生存,只有走出大山。1983年,西轴厂开启了向银川西郊豪迈的大搬迁。“搬了十年,一年搬一两个车间,而且这十年要边基建、边搬迁、边生产、边改造。十年,历经千辛万苦,我们没有损坏一台机器,没有伤一个人。搬迁了几千台设备,几千人全都平平安安!”1983-1993的十年搬迁犹如猛虎下山,实现了十年的大发展。西轴厂的的工业产值增长了近10倍,利税增长734倍,利润增长143倍,成为我国百家最大机械工业企业之一。

时光飞逝,当年英姿勃发的青年,如今已是满头银发。几十年来,西轴厂一直在研发创新、调整结构上下功夫,用质量和效益说话,这个“老三线”企业脱胎换骨、浴火重生。1995年7月,西北轴承厂变为西北轴承集团有限公司,完成了从工厂制向公司制的转变。如今,在西轴厂的高端轴承制造基地,全面实现数控化的车间代表着宁夏最先进的生产力之一,也是工业未来发展的方向。在最新的产品中,凝聚着一代代奔赴宁夏、建设宁夏的老前辈们的心血。

从自治区成立至国家三线建设时期,从外省搬到宁夏的企业有二十多家,包括银川皮革厂、吴忠配件厂、中卫大河机床厂、银川橡胶厂、银川长城机床铸造厂、西北轴承厂等,随厂迁移人数达60多万。随后的若干年里,不断有来自全国各地的人们加入到建设宁夏的队伍中。这些来自五湖四海的建设者为宁夏的发展作出了卓越贡献。随着时代的发展,宁夏有些“老三线”企业辉煌不再,但它们波澜壮阔的发展历程和光荣的名字,已经镌刻在宁夏的工业发展史上。

汗水洗白了老一辈人的头发,却让他们的精神更闪亮。他们的青春熔入了国家的发展历程,他们的生命为了建设宁夏这片热土发光发热。在宁夏回族自治区成立至今的60年里,不论是陆续从浙江、南京、上海、天津、山东等地随厂迁入宁夏的大量工人,还是进入科技、教育、文化、卫生等领域的支宁青年,他们为宁夏各个领域的发展作出了巨大贡献。他们带来五湖四海的文化,带来时代的新理念,为宁夏平原注入活力,也把全国各地的工艺、技术带到了宁夏。他们在宁夏扎了根,和当地人一起开辟新天地,让宁夏的旧貌换了新颜。

来源:中国民族报